Habile délire psychotique, le dernier opus de Julie Doucet se déploie comme la carte mentale en ébullition d’une jeune femme, dont l’intensité des sentiments n’a d’égale que celle des artistes qu’elle côtoie au fil des pages.

Habile délire psychotique, le dernier opus de Julie Doucet se déploie comme la carte mentale en ébullition d’une jeune femme, dont l’intensité des sentiments n’a d’égale que celle des artistes qu’elle côtoie au fil des pages.

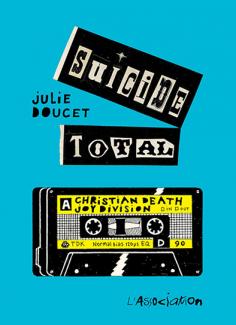

Titre composé sous forme de collage, image d’une cassette de groupes du mouvement gothique et dessin d’un stylo qui coule: la couverture bleue de Suicide total ne pourrait être plus représentative de son contenu, soit une douce agonie à l’encre bercée par les mélodies cultes de la fin des années 1980. Alors que Nick Cave, Christiane Rochefort, Lautréamont, The Sex Pistols, Françoise Arnoul, Bérurier noir, les Rita Mitsouko et Bauhaus teintent en filigrane l’ouvrage de leur présence, l’autrice, qui vient de remporter le Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, brosse un portrait d’elle-même à ses débuts dans le monde du neuvième art. C’est dans le contexte de diffusion de ses premiers fanzines, regroupés sous le titre Dirty Plotte, que la bédéiste campe la plus grande partie de son histoire qui, à première vue, semble porter sur un échec amoureux. Pourtant, Julie Doucet propose aussi (et peut-être surtout) une incursion dans le processus créatif du livre qui, par sa forme et son contenu, se présente comme une œuvre d’art.

Les histoires d’amour finissent mal

L’ouvrage débute par une indication: puisque les pages ont été dessinées du bas vers le haut, la bédéiste suggère d’adapter la lecture en ce sens – un conseil judicieux pour les lecteur·rices qui ne sauraient par où commencer. Ensuite, les premières images apparaissent. Plusieurs autoportraits actuels de l’autrice occupent l’ensemble de l’espace sur le carton, et ce, jusqu’à la fin du livre. Sous la forme d’un leporello, il se déploie vers la gauche à la manière d’un accordéon. Les pages (ou la page) sont saturées de portraits et de phylactères: «moi…», «j’ai 52 ans», «je m’étais juré de ne plus jamais me dessiner», raconte l’avatar de l’artiste. En haut d’une des pages, une figure hésite: «dessiner… dessiner n’importe quoi – mais dessiner». Si la machine semble un peu rouillée au début, les pages suivantes sont de jouissifs exercices de style, de contenu et de rythme, sortes de réchauffement tant verbal que pictural.

Puis, après être entré·es dans les méandres d’une pensée chaotique, où l’alter ego de Doucet tente de mettre en mots et en images des débris de souvenirs et de rêves, les lecteur·rices s’accrochent à une histoire plus construite, plus organisée, qui se tisse au fil de la lecture. Se rappelant qu’à ses débuts, elle envoyait ses fanzines par la poste à son public québécois, parfois français, mais surtout américain, la narratrice raconte comment cette forme de distribution a donné naissance à de nombreuses correspondances. Ainsi, elle plonge dans la narration de sa relation houleuse et passionnée avec un soldat français qu’elle nomme «le hussard». Après avoir rencontré son amant épistolaire lors d’un voyage outre-mer, elle s’enfonce dans une incertitude quant à sa nouvelle flamme. L’idylle se termine par un rendez-vous des plus embarrassants. Sur la dernière page, un des personnages dit «stop!» et, enfin, «rideau».

Posséder le livre

Par différents procédés, Doucet réfléchit, à même son œuvre, à l’acte de création. La narratrice aborde maintes fois son rapport au livre en train de se faire. Tantôt elle se montre, crayon à la main, en train de dessiner les cheveux d’un autre personnage sur la page; tantôt elle s’intéresse à la façon de narrer son récit; tantôt elle demande même pardon à un destinataire fictif pour avoir escamoté des détails de l’histoire: autant de moyens qui brisent une certaine logique narrative et ramènent les lecteur·rices à l’œuvre entre leurs mains. En accumulant sur le carton des personnages, des animaux et des objets familiers, tels des motifs issus d’une logorrhée picturale, l’autrice met de l’avant l’idée de la performance graphique. Le dessin en noir et blanc, très chargé, s’étale dans un plan-séquence unique, donnant l’impression que l’objet-livre est entièrement possédé par sa créatrice.

Jusqu’à la fin de l’ouvrage, Julie Doucet exploite les potentialités du support du livre pour construire sa propre mythologie. À travers ses autoportraits s’immiscent non seulement des artistes et des œuvres qui ont fait partie de sa vie créative, mais aussi des bribes de son travail antérieur, comme la représentation de cette «amie qui vous veut du bien», protagoniste récurrent des Dirty plotte, ou encore les images de menstruations monstrueuses. En fin de compte, Suicide total prend l’apparence d’une douce psychose qui s’étale sur près de vingt mètres, et renoue avec les débuts underground d’une bédéiste aujourd’hui reconnue.