Moult ressuscite le «roman déguisé» de Marie Letellier, On n’est pas des trous-de-cul. J’ai retiré une tique à la chienne d’un ami l’été dernier. Elle avait la forme d’un grain de maïs cuit à la vapeur. Comme pour quiconque s’est astreint à cette tâche, l’énigme était de savoir si l’on avait bel et bien arraché l’acarien en entier. En d’autres mots, si l’animal était enfin seul dans son corps. À la manière du tableau La création d’Adam de Michel-Ange, la figure du parasite et celle de l’espion se sont souvent chatouillé les boudins. Les deux traversent l’histoire du cinéma; on les retrouve autant chez Samuel Fuller que chez Bong Joon-ho — cinéaste oscarisé qu’un copain remettait récemment en question, laissant sous-entendre que le «tourisme de la pauvreté» de son film Parasite l’embarrassait et qu’un art qui carbure aux millions devrait se garder une petite gêne. Je lui ai suggéré le réalisme socialiste.

N’empêche que son commentaire renvoyait à une idée sur laquelle il vaut la peine de s’arrêter: le documentaire, le «réel», est-il plus apte à nous faire comprendre le Réel que la fiction? Je me suis posé la question, car la tentation d’inventer de toutes pièces cette chronique m’a effleuré l’esprit. À vrai dire, puisque ce numéro porte sur l’argent, je m’étais mis en tête de rencontrer Anne Robillard, créatrice de la série à succès Les chevaliers d’Émeraude. Je l’imaginais en châtelaine, intendante d’un lieu où demeurent aussi quelques vassaux, amateurs de romans de fantasy recevant le fief de créations inédites chaque mois. Mais un litige oppose l’usine à best-sellers à un ancien éditeur. Un espion à la solde du lumpenprolétariat littéraire (la critique) aurait sans doute été de bien peu d’aide à sa cause devant un juge. Vaincu par le réel, j’ai extrait du vivier d’acariens qu’est ma bibliothèque deux éditions originales (la rouge et la verte) d’On n’est pas des trous-de-cul, de Marie Letellier, en me rappelant que l’argent passionne deux types d’individus: ceux qui en ont et ceux qui n’en ont pas.

Ti-Noir, Marie pis la gang

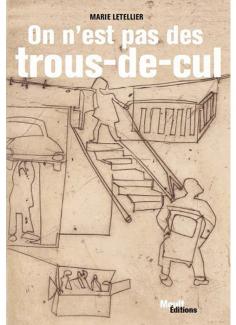

En 1967, Marie Letellier, une étudiante de l’Université de Montréal, se rend au cœur du quartier Centre-Sud, dans le cadre d’un séminaire d’anthropologie, pour étudier les conditions de vie de la population locale. L’un de ses collègues se prénomme Pierre. Il est grand, mince et affectionne les cigarettes sans filtre. Personne ne connaît pour l’instant cet efflanqué qu’on appellera plus tard «Falardeau». Mue par les promesses du travail de terrain, Letellier finit bientôt par déménager au-dessus d’une famille (celle de Robert «Ti-Noir» et Monique Bouchard) de ce quartier populaire. De sa relation avec les Bouchard, elle tirera un mémoire de maîtrise rédigé sous la supervision du sociologue Gabriel Gagnon1. Un intellectuel proche de la nouvelle gauche, des théories de l’anthropologue Oscar Lewis, mais aussi de quelques partipristes, dont Gérald Godin. Gagnon enverra au poète et éditeur le mémoire de son étudiante. En avril 1972, Jacques Ferron saluera dans Le Magazine MacLean cette «thèse» rebaptisée On n’est pas des trous-de-cul, concluant qu’elle n’est rien de moins qu’un «roman déguisé», «un très bon roman2».

C’est ce «très bon roman» que la sociologue Dalie Giroux et sa conjointe Amélie-Anne se lisaient à haute voix, en 2012, en route vers Sept-Îles pour assister à un cours de droit traditionnel innu. «On devait s’arrêter pour rire. Au retour, sur la 138, en passant par La Malbaie, on a décidé d’essayer de trouver Marie Letellier, car on savait par une connaissance commune qu’elle demeurait une partie de l’année à Port-au-Persil. Mais on ne savait pas où chercher.» Dans un restaurant, un serveur a glissé à Amélie-Anne qu’elle lui rappelait sa voisine. «Elle ne s’appellerait pas Marie Letellier, par hasard?» L’homme a figé. Le lendemain, Dalie et Amélie-Anne riaient aux larmes en compagnie de Marie et visitaient la maison qu’elle et son chum Jean-Pierre ont construite.

Remarquez, ce n’était pas la première fois que ce genre d’événement se produisait. Le poète rodrigolois Sébastien Blais, auteur de Vagabond à rien (2004), était débarqué chez elle une fois, caméra à l’épaule.

Comme Dalie, Sébastien m’a parlé de l’arrivée à la maison, de ce soleil qui nimbait Marie, la couvrant d’une poussière brillante, d’un halo comme celui qu’il avait lui-même placé autour de l’autrice de ce petit livre devenu mythique au sein de son cercle d’amis (et d’une frange marginale du milieu littéraire québécois).

Quelques années après le passage de Dalie et d’Amélie-Anne, Letellier a reçu une carte postale de «gens adorables». Ceux de Moult éditions, qui cherchaient à rééditer l’ouvrage de la femme sortie en 2016 du silence pour signer un texte d’opinion dans Le Devoir au sujet de «l’abandon du patrimoine toponymique», de la potentielle disparition du nom «Port-au-Persil3.».

Vous avez sans doute noté que j’ai placé «ces gens adorables» entre guillemets. Ce ne sont pas mes mots, mais bien ceux de Marie Letellier.

Je l’ai rencontrée, moi aussi.

Une Joualonaise en Joualonie

J’ai été frappé par l’utilisation parcimonieuse de l’espace quand j’ai passé la porte de l’appartement montréalais de Marie et Jean-Pierre. Le couple partage son quotidien depuis cinquante-deux ans; c’est-à-dire depuis l’époque où il partait sur le pouce jusqu’en Californie («On a visité Patrick Straram, à Sonoma»), avant d’emprunter la hippie trail jusqu’à Katmandou («Lors d’un arrêt en Libye, on a assisté à un discours de Nasser et de Kadhafi»).

Jean-Pierre n’était pas là quand j’ai rendu visite à Marie. Dommage, c’était son anniversaire. Je lui avais acheté des financiers dans une pâtisserie de la rue Gilford. Ça cadrait avec les thèmes du livre de sa blonde (qu’il a illustré): l’argent, le mépris de classe, les logements à 28$ par mois, la mobilité sociale, les augmentations…

Lancé au Salon du livre de 1971, On n’est pas des trous-de-cul a connu un certain succès à sa sortie. «En travail social, ils le voulaient. Et d’autres souhaitaient l’étudier pour le joual, le parler populaire», m’a dit Marie.

Elle aurait sans doute pu faire mousser davantage son livre, en 1971, se mettre en avant, mais elle semble encore aujourd’hui trouver l’exercice impudique. Surtout qu’elle n’a jamais obtenu la permission des Bouchard pour coucher sur papier leurs dérapages matrimoniaux. «Je ne voulais pas plus de bruit. Je disais aux journalistes de prendre le livre et de faire leur travail. Je comprends qu’il faut faire de la promo, mais j’ai de la misère. Et puis Ti-Noir l’a appris et m’a engueulée, un jour, en me croisant dans la rue.»

À la fin des années 1970, Marie a enseigné l’animation culturelle à l’UQAM. Elle a aussi milité du côté d’En Lutte! et abandonné ses études doctorales pour travailler à Relais-Femmes à partir de 1985. Puis elle s’est mise à la céramique à temps plein, après avoir été l’élève de Marcel Beaucage. «Une vocation tardive», comme elle le dit.

En plus de leur atelier de Port-au-Persil, le couple en partage un à Montréal, où Jean-Pierre s’adonne quant à lui à la gravure. «Ils veulent nous augmenter à 10$ le pied carré. Bref, envoyer tout le monde à Chabanel4.» À cet instant précis, Marie a parlé comme un personnage de son livre. Je ne m’en suis rendu compte qu’en transcrivant mes notes.

«On vit pas riche, on vit normal»

Dans la préface de la réédition d’On n’est pas des trous-de-cul, le sociologue Jean-Philippe Warren explique que l’ouvrage prend la forme d’une longue scène de ménage, ce qui en rend la lecture encore plus captivante. «On entend à peu près seulement deux voix dans son étude de terrain: celle de Monique et celle de Ti-Noir, comme si Letellier était, au fond, plus intéressée par leurs amours (ou plus exactement, leurs désamours) que par leurs difficultés matérielles.»

C’est ce qui ressort du livre: les impacts de la «culture de la pauvreté» sur les individus5. Une culture dont plusieurs ont hérité des traits, même si ceux-ci sont parfois contentieux. Si vous avez déjà visionné Le bonhomme de Pierre Maheu (1972), vous y avez sans doute vu un décalque des Bouchard dans le quartier Saint-Henri.

Le genre qui «vit pas riche, mais [qui] vit normal», qui traite les curés de «suceux de culs» tout en méprisant les mécréants, qui considère plausible que Jean Drapeau soit Hitler déguisé, qui croit qu’une «femme qui se fait sortir les organes par [un] gars» peut accoucher d’un singe, qui déteste la police, mais respecte l’armée, la pègre et Machine Gun Molly, et qui vit dans une promiscuité sexuelle manifeste.

Des cassés facilement enclins à servir des causes réactionnaires, en raison de l’appel irrésistible du concret: entre deux dents cariées, une piastre est parfois plus tangible qu’une mesure d’accès à des soins de santé universels. N’empêche que le désespoir nourrit à l’occasion d’autres impulsions. C’est à ce moment qu’on bascule dans l’héroïsme.

Comme en février 2019: durant un reportage télé en direct d’Alger, un quidam se place dans le champ de la caméra alors qu’une présentatrice tente de commenter le soulèvement populaire contre Bouteflika. Lorsqu’il crie «Yetnahaw Gaâ» [«Qu’ils partent tous», en arabe algérien, ou darja, «dialecte»], la femme rétorque «En arabe, svp». L’homme réplique: «C’est comme ça qu’on parle ici.» L’inconnu accède instantanément au statut de vedette, comme en témoigne le récent documentaire de Sara Nacer, dont le titre reprend ce Qu’ils partent tous. Une formule tangible, rassembleuse, peut-être pour la même raison que le livre de Letellier avait fasciné Jacques Ferron à sa sortie: parce qu’il était d’ici, parce qu’il ne s’éloignait pas du champ de la parole.

Le même champ dont me parlait récemment le cinéaste André Forcier — un autre gars de Longueuil — en puffant sur un barreau de chaise, avant d’ajouter: «Y’a un seul livre québécois que j’aurais aimé adapter, On n’est pas des trous-de-cul». Je ne l’ai pas dit à Marie.

- 1. Gagnon s’était notamment intéressé à l’autogestion et au développement du socialisme sénégalais, au début des années 1960, assistant même à un coup d’État sur place. Voir à ce titre son entrevue accordée à Pierre Laval Mathieu, disponible sur la chaîne YouTube de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval.

- 2. Jacques Ferron, «Une culture (appelée?) québécoise», Chroniques littéraires 1961-1981, Montréal, Lanctôt éditeur, 2006, p.300-303.

- 3. Marie Letellier et Jean-Pierre Sauvé, «Adieu, Port-au-Persil», Le Devoir, 1eraoût 2016.

- 4. Parfois qualifié de «quartier de la mode», le tronçon de la rue Chabanel Ouest, au nord de l’autoroute 40, est un ancien secteur industriel où de plus en plus d’artistes se voient forcés de déménager leurs ateliers en raison de la montée des loyers et de la revente des immeubles dans les quartiers centraux.

- 5. Notons que l’on a reproché à ce concept d’Oscar Lewis «d’analyser la pauvreté en termes de culture, d’héritage culturel plutôt qu’en termes d’adaptation à un environnement». Ce que Letellier n’avait pas trouvé convaincant comme critique, à l’époque.