Deuxième numéro de la nouvelle mouture de LQ. Beau, non? Je vous jure, j’ai eu une idée lumineuse de chronique, le soir du lancement en mai. Seulement, je me suis réveillé le lendemain dans l’étreinte de quatre murs incapables de rester en place. Envolée, le Pulitzer. J’ai donc fait ce que l’inventeur de l’eau tiède a dû faire: j’ai laissé traîner ça longtemps.

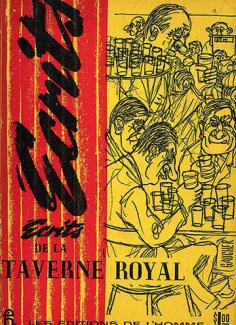

Et puis c’est arrivé, au détour d’une relecture du recueil de nouvelles Ma brosse avec... de Gabriel Rousseau, publié chez Moult. J’avais quelque chose en tête, mais je ne trouvais plus quoi. J’ai cherché de plus belle. J’ai cherché si loin, qu’à l’heure où j’écris ces mots, on a débité 7$ de mon compte pour un droit de passage sur l’autoroute 25. J’ai avalé 30 km d’asphalte pour me rendre chez Madeleine (et 30km pour revenir), qui vendait au prix de 5$ un exemplaire immaculé des Écrits de la taverne Royal.

On y retrouve des textes de Patrick Straram, Claude Jasmin, Raymond Lévesque, Jean-Paul Fillion (auteur du classique du temps des fêtes «La parenté») et de plusieurs autres individus du sexe pointu qu’on a oubliés comme le boulevard Dorchester.

Madeleine brocante à temps perdu. C’est sa fille qui se charge du département des ventes sur Kijiji. Intraitable en ce qui concerne les envois postaux. Je lui ai proposé «Ou tu passes chez nous, ou tu passes ton tour», comme slogan.

— Vous allez faire quoi avec ça, si c’est pas trop indiscret?

— Ah, pas grand-chose, un article, je parle de livres oubliés qui ne devraient pas l’être.

— Vous faites une recherche?

— Un peu.

— Êtes-vous professeur?

— Comme le Professeur Choron ou le Professeur Danse.

Sympathique Madeleine. Pas son vrai nom, mais son enthousiasme m’a rappelé celui d’une maîtresse d’école que j’ai eue. Madame Madeleine. Mais ça ne se dit plus, une maîtresse d’école. C’est d’un autre temps. C’est comme les tavernes. Miron appelait ça «le lieu par excellence du colonisé1». Je vous épargne sa tirade sur «l’homosexualité latente qui s’y vi[vait]». Vaut pas la peine.

Les tavernes étant choses du passé, il se publie néanmoins toujours autant de récits de buveurs. Et il y en a de fort mauvais, croyez-moi. L’alcool a cette particularité de rendre con et de fédérer autour de non-événements qui prennent rapidement du galon. C’est un peu comme la politique et les chroniques d’humeur, diront certains.

Néanmoins, je m’efforce de croire que c’est l’idée de sociabilité «horizontale», de rencontres entre sujets paquetés, dans le contexte collectif du «sanctuaire irresponsable», qui m’intéresse. Et je crois bien que les Écrits de la taverne Royal et Ma brosse avec... font chacun à leur façon écho à tout cela.

Boire la tasse et le sous-verre

On connaît le travail de romancier de George Orwell. On le connaît si bien qu’on ne parle que de deux de ses romans. Le reste? Bof, il y a bien Bruce Bégout et Jean-Claude Michéa qui s’attardent sur sa notion de «décence ordinaire» (common decency), mais on ne salue pas assez son œuvre d’essayiste.

Dans l’un de ses articles du Evening Star, «The Moon Under Water» (1946), Orwell énumère les dix qualités du pub idéal et y fait cette suggestion: «no music». Peut-être l’incessant bruit du mâche-patate des buveurs était-il sa musique préférée. Qui sait? Il aurait sans doute pris son pied à la taverne Royal.

En 1962, les Éditions de l’Homme firent paraître les Écrits de la taverne Royal. Un recueil de seize textes qui vint gonfler la ravissante collection où furent également publiés J’parle tout seul quand Jean Narrache (1961) et Les insolences du frère Untel (1960).

Le livre souffre d’un travail d’édition à la va-comme-je-te-pousse, mais offre un panorama inégalable de la faune radio-canadienne (décorateurs, réalisateurs, auteurs, fresquistes) que l’on coudoyait alors dans cette taverne incontournable.

Incontournable? Pour ses habitués, du moins, parmi lesquels l’auteur Claude Jasmin. Dans un échange de courriels, Jasmin me précisera que sa localisation, rue Guy, favorisait l’essaimage des «amateurs de houblon qui travaillaient à la télé [d’État] naissante», dont l’édifice principal était alors situé tout près, au 1424, boulevard Dorchester Ouest (aujourd’hui René-Lévesque).

Ce qu’il y a de mémorable dans ce collectif tient beaucoup plus de l’inventaire que du littéraire. En d’autres mots, les uns mettent en scène les autres et documentent ce huis clos canadien-français un brin macho, un brin révolté, un brin bohème et plein de bonhommie.

Ce n’est certainement pas le premier collectif de nouvelles publié au Québec, mais son propos, les thèmes qui y sont abordés (émancipation, anticolonialisme, anticléricalisme), le langage populaire et les références qu’on y retrouve — surtout chez Straram, dont le «principe de la citation» l’amène à s’écouter parler de Gainsbourg, Lefebvre, Bazin et autres — en font un ouvrage qui témoigne d’un type de discours pas encore en vogue à l’époque.

D’ailleurs, dans le numéro d’avril 1962 de la revue Liberté, Straram raconte le passage à Montréal du cinéaste Alain Resnais, et ajoute qu’après l’avoir amené chez lui, il lui a remis le livre «[n]on sans hésiter [...]», s’excusant presque: «J’ai tenté de faire l’inventaire de propriétés... il y a certaines choses que je voudrais que vous lisiez, même si le livre est mauvais2.» Ironiquement, le même Straram écrit dans le recueil que c’est lui qui a eu l’idée des Écrits de la taverne Royal, assis en compagnie de Jasmin (et d’une quinzaine d’autres buveurs), dans son texte «20 000 draughts sous les tables». Précieux baroudeur que ce Bison Ravi, comme me le précisera Jasmin dans l’un de ses courriels.

Les brosses imaginaires

Que vaut la parole d’un artiste de la cuite? Dans l’introduction de Ma brosse avec..., le narrateur impatronise sa création: «J’aimerais pouvoir affirmer que ce sont des récits entièrement véridiques, mais la parole d’un ivrogne, on sait ce que ça vaut...» À cela j’ajouterais: «Et qui devrait s’en soucier?»

Parce que la littérature ne devrait pas être «à l’usage du parti» ou de qui que ce soit. Ça ne change pas le monde, la littérature, ça montre des perspectives. Ça ouvre la porte, mais ça ne donne pas le coup de pied qui fait entrer ou sortir de la maison. Et ça, c’est partiellement dû au pouvoir de cette chose magnifique qu’est l’altérité; le sortir de soi, l’imagination.

C’est un peu pourquoi Ma brosse avec... est le meilleur recueil de nouvelles québécois qui m’est passé entre les mains depuis quelques mois. Vous en connaissez combien des écrivains qui inventent qu’Éric Lapointe est en fait un musicien jazz dont l’image de petit dur plein de cuir a été programmée par l’industrie du disque, alors que tout ce qu’il voulait, c’était triper sur UZEB et faire paraître l’album new age de son duo Cristaux cosmiques avec Serge Fiori, «le gars le plus serein [qu’il] connaî[t]»?

Vous en connaissez combien des écrivains qui s’imaginent brosser avec Bock-Côté et qui capturent l’essence du moment ainsi: «[ses] lèvres remuent sans arrêt, comme une espèce de Pac-Man de l’art oratoire [...], on croirait entendre le ronronnement d’un moteur diesel débitant adjectifs et adverbes, pompant l’air jusqu’à l’asphyxie»? Et je vous épargne les autres emmurés dans cette plaquette: des brosses avec Rafaële Germain, Sébastien Benoît, Richard Martineau, ou Jojo Savard.

Une écriture sans incidence sur la réalité qui provient directement du pôle sardonique de l’imaginaire d’un acolyte de la Conspiration dépressionniste, laquelle on connaît pour son acharnement légendaire sur l’éthique et le savoir-vivre...

En terminant, si la question «pourquoi tant lever du coude» taraude encore quelqu’un, je vous donnerai la réponse de Claude Jasmin, dans les Écrits de la taverne Royal: «Parce qu’on fournit plus de lever tout ça à la santé des êtres chers!»♦