Dans ce roman inabouti empruntant à La petite sirène et à Roméo et Juillette, Julie Hétu présente une femme qui raconte, par les ondes radiophoniques, son exil à son fils.

Dans ce roman inabouti empruntant à La petite sirène et à Roméo et Juillette, Julie Hétu présente une femme qui raconte, par les ondes radiophoniques, son exil à son fils.

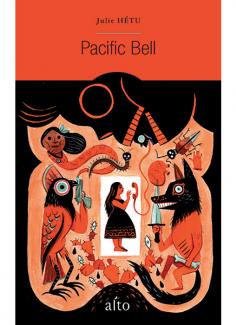

Après Mot (Triptyque, 2014), le nouveau roman de Julie Hétu, Pacific Bell, s’organise autour d’une cabine téléphonique de cette compagnie californienne éponyme, perdue au milieu du désert de Mojave, près du Nevada. Cette cabine est un vestige de l’exploitation, jusqu’aux années 1960, des mines dans la région, et elle devient un repère permettant à des inconnus de communiquer, en y faisant des appels ou en tentant d’y joindre un passant. L’émission Voix du désert est diffusée sur une station de radio, propriété d’un groupe criminel mexicain et retransmet, par curiosité et pour cacher ses activités illicites, ces conversations en ondes, pendant que Sofia Loera anime ces échanges entre quidams, et les entrecoupe de récits épars. Le roman sera constitué de quelques-unes de ces voix du désert, principalement celle de Sofia, qui y raconte sa propre aventure, en se créant un alter ego fictif, Eco. La cabine devient un catalyseur de récits, et la structure tripartite du roman s’organise autour de la manière dont les voix s’agglomèrent dans ce lieu perdu.

La voix la plus saillante est celle de Sofia, parce qu’elle raconte, à son fils Adam demeuré à Montréal et à un public de plus en plus nombreux, son histoire familiale. Amoureuse de Miguel, dont le père dirige la mano negra, la mafia de la région d’Oaxaca, Sofia est la future héritière d’une nopalerie exploitée par la communauté autochtone, qui fabrique, à partir des cactus et de la cochenille, la pigmentation rouge utilisée dans la composition de peintures et de teintures. L’histoire d’amour entre Sofia et Miguel est narrée sous la double figure de la contrainte externe (engrenage social, lois de la mafia) et de la prédétermination (des histoires déjà récitées). Elle est surtout l’occasion de présenter, à répétition, les étapes de la fabrication des pigments écarlates, dans des passages au didactisme certain et qui ne parviennent pas à révéler un imaginaire dynamique de cet artisanat, ni des us et coutumes autochtones qui en émanent.

Une représentation attendue du Mexique

Cette trame récapitulative, adressée à Adam, unit trois espaces: le Mexique, lieu de l’enfance, le Sud-Ouest des États-Unis, espace de la prise de parole, et Montréal, territoire de l’exil. Se recompose alors une géographie culturelle de l’Amérique du Nord par le biais du récit de Sofia, où chaque pôle est, à des degrés divers, renvoyé à des clichés. C’est surtout le cas pour le Mexique. Si ce pays est l’objet de représentations de plus en plus fréquentes dans la littérature québécoise (notamment chez Louis Hamelin, André Major, Francine Noël, Louis Lefebvre), en raison des liens économiques et touristiques, il échappe rarement à des figures récurrentes.

Dans Pacific Bell, c’est la jonction entre l’art gigantesque des muralistes, la violence de la rue et le soulèvement politique, qui est mise de l’avant. La modernité mexicaine y est occultée, au profit d’une énième représentation de manifestations populaires matées dans le sang. Le trope du guérillero romantique occupe beaucoup de place dans l’image québécoise de l’Amérique latine, et ce roman n’y échappe pas, comme s’il fallait y voir l’espace d’illusions solidaires à perpétuer. En ce sens, toute la partie où les manifestants se teignent les mains en rouge est assez faible, dans son opposition à la main noire de la mafia, et dans son symbolisme trop appuyé par la transposition des discours des leaders politiques révoltés. Le fait que la narratrice de cette partie, Sofia, soit aussi peu informée de ce qui se passe augmente les approximations, les jugements faciles et appuie les clichés habituels.

Les fils emmêlés des autres voix

Le roman de Hétu est fragmenté en plusieurs trames; celle de Sofia, racontée hebdomadairement, est trouée par une voix omnisciente qui décrit de l’extérieur la solitude, la soif, le désarroi puis la paranoïa de la protagoniste, s’étiolant dans le désert, loin des siens et de sa terre rouge. Si elle est perdue au milieu des crotales et des arbres de Josué, c’est qu’elle doit payer son tribut à la mafia, et servir d’annonceuse dans un système de trafic illégal. Ainsi, chaque fois que Sofia raconte en ondes des parties de La petite sirène, un signal est envoyé aux criminels indiquant que la marchandise a été livrée. La réécriture de ce conte populaire occupe une place importante dans le récit. La présence de cette histoire sert autant à montrer l’attrait pour l’autre et la différence, que les ennuis qu’entraîne une telle attirance, lorsqu’il y a incompatibilité fondamentale entre les groupes.

En jouant avec ce motif de la faille entre les êtres, sans parvenir à bien l’exploiter, Hétu construit un roman aux accents lourds, qui raconte l’incapacité à changer son parcours, à effacer les sillons dans lesquels les personnages se trouvent et à imaginer d’autres suites, divergentes, à ces histoires traumatiques. Une fois, Adam a demandé à Sofia de recomposer son feuilleton, parce que la tangente ne lui plaisait pas; sa mère n’a pas su le faire, montrant du coup que les fils de la voix offraient surtout le caquètement répétitif d’une ventriloquie, à laquelle les récits peu convaincants de Hétu font écho. ♦