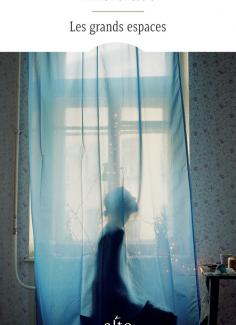

La morsure du gel, qu’elle provienne de la bise du lac Baïkal ou d’une glaciation métaphorique, étend ses stigmates dans le roman Les grands espaces, d’Annie Perreault. Pourtant, lorsqu’on tourne la dernière page, c’est un feu qui nous habite.

La morsure du gel, qu’elle provienne de la bise du lac Baïkal ou d’une glaciation métaphorique, étend ses stigmates dans le roman Les grands espaces, d’Annie Perreault. Pourtant, lorsqu’on tourne la dernière page, c’est un feu qui nous habite.

Sept chapitres, intitulés d’après les points cardinaux, composent le livre et annoncent qu’il nous fera voir du pays. Il traverse des paysages comme autant de vies vécues, qui sont immenses, à l’image de l’étendue vertigineuse de la Sibérie, mais aussi tempétueuses et mélancoliques, comme l’âme russe. Plusieurs protagonistes prennent place dans cette œuvre d’une beauté horizontale en raison de la perspective sur le panorama, que l’on contemple souvent de la fenêtre d’un train, et des destins brisés à la suite d’immenses peines. La surface du lac Baïkal, qui s’étire à perte de vue, donne une impression d’infini et crée un sentiment d’exaltation mystique. Dès le début du roman, une image grand écran, qui montre une femme marchant de façon déterminée sur l’étendue d’eau glacée, campe la trame narrative: «J’ai laissé opérer ce mouvement des pieds et des bras et de la tête qui se penche contre les vents. Je me suis dit: "J’avance, rien ne va m’arrêter, pas même moi."» Cette femme, c’est Anna, dont la fuite est marquée par l’urgence et le tumulte. Elle est recueillie par l’Ours, un homme arrivé en terre russe un an auparavant, aimanté par la vue du lac.

Geler comme les flammes

Un peu plus loin est présentée Celle qu’on ne voit pas, ainsi nommée parce qu’il s’agit de l’autrice, invisible derrière l’histoire qu’elle raconte. Mais l’écrivaine se taille une place au même titre que les autres personnages, sans pour autant inscrire de césure entre les types de narration. Par exemple, parallèlement à Anna, qui marche tête baissée, il est question des corps entourant la vie de la romancière, marqués par le temps, les conditions sociales, les corvées, les aléas, et un mystérieux accident de chasse, qui laisse à l’une des jambes de l’oncle un moignon cicatrisé. La marche d’Anna, dont la fougue avoisine l’entêtement et la déraison, traverse le livre. Elle symbolise la force et la beauté du voyage ainsi que le péril que représente une telle aventure sur ce territoire sans horizon.

Les courts chapitres alternent entre le récit et le roman; entre Anna, dont on relate la trajectoire qui l’a menée au lac Baïkal, et les personnages qui se déploient au rythme des rencontres. Nous faisons ainsi la connaissance de Gaby, une photographe californienne, affranchie et désinvolte, qui partage le même compartiment de train que l’héroïne. Elle a entre autres le projet de recueillir des histoires de grand froid auprès de gens qu’elle croise. Nous avons d’ailleurs droit à des fragments de cette collecte, dans lesquels l’intensité du froid côtoie la brûlure, aux sens propre et figuré. Les extrêmes sont maintes fois évoqués et représentés dans Les grands espaces, d’abord dans le titre. La vastitude des lieux sans repère entraîne un sentiment de liberté, mais elle peut aussi faire perdre le nord.

Ce qu’on ne peut pas taire

Le personnage d’Eleonore Greenberg, tante de Gaby, est une des plus belles figures contrastées qu’expose le roman d’Annie Perreault. Confrontée à l’adolescence aux normes de son époque – qui la veut bientôt mariée et secrétaire ou infirmière –, elle se pense libre et ne souhaite que fendre les vagues de San Diego sur une planche de surf. On réprime une par une ses idées de grandeur. Lorsqu’elle est sur le point d’épouser un homme qu’elle n’aime pas, Eleonore annule ses projets pour consacrer sa vie à Youri Gagarine. La destinée qu’on réserve à la jeune femme l’étouffe, tandis que l’astronaute aux belles mains, qui a visité des contrées inexplorées, l’envoûte et la galvanise. Parce qu’Eleonore préfère le parti du rêve à celui de la réalité, on lui fait subir une lobotomie: «Une vie où l’on ne chavire pas ne m’intéresse pas. Je n’ai pas peur de perdre pied, je crains une existence où l’on ne risque rien […]. J’ai peur que cette intervention me fasse perdre ce que je chéris le plus, cette imagination qui me tient chaud.» En parallèle, Perreault nous informe sur les travaux contestés du neurologue américain Walter Jackson Freeman, qui a pratiqué des milliers de lobotomies autour des années 1940, et elle soulève la question suivante: «[Q]u’est-ce que nous valorisons dans le fait d’être humain?»

C’est aussi l’interrogation qui couve à travers le roman: les décisions prises, les intentions et les émotions en filigrane, les vies imaginées derrière celle que nous arpentons réellement. Le souffle des bourrasques sur le lac Baïkal ramène dans le champ de vision nos folies indomptées, nos ruptures jamais guéries, nos corps qui ploient sous l’adversité et notre volonté inébranlable de continuer.