La poésie de Jonas Fortier a beau trouver le temps long, elle brûle d’une jeunesse vieille et profonde.

La poésie de Jonas Fortier a beau trouver le temps long, elle brûle d’une jeunesse vieille et profonde.

Sur la première page, une lettre écrite par un certain Hubert, l’auteur présumé des poèmes qu’on va lire, qui les adresse à son ami Jonas: «De la fenêtre de Ferlucci, je regarde la neige essayer de parler. J’ai envie de te partager des poèmes.» J’ai pensé à Albert Lozeau, paralysé devant la vitre, vert et illuminé comme une plante.

Fernando Pessoa signait avec des hétéronymes pour demeurer fidèle à ses multiples visages. Ici, rien de bien sérieux; j’ai même l’impression qu’on a recours à d’autres noms (Joni Jacusto…) pour le simple plaisir de flouter la consistance d’un nom propre. Hubert parle exactement comme Jonas, avec la voix d’une personne en train de s’amenuiser généreusement.

L’idiotie idéale

Dès le premier poème, on connaît le poids de l’insaisissable qui nous parle: «moi au contraire pesant à peine un gramme / je flotte mes parents s’interrogent souvent». Je vais généraliser, mais depuis quelque temps, du côté des gars, chez Jean-Christophe Réhel, Frédéric Dumont, Mathieu K. Blais, on ne cesse de dire «je» tout en rapetissant, comme si le moi modique était une manière d’habiter par en dessous, de retourner patiemment le monde à l’envers. Chez Jonas Fortier, l’existence est minimale, offerte à tout ce qui la ronge et la déporte au gré des courants d’air, mais «un éclat quelconque transperce le monde», et elle veille sur cet éclat, elle est secrètement porteuse de couleurs et d’immensité.

car je préfère être idiot et marcher

me venger nuit et jour en marchant

aveuglé par l’éclat de ce qui fut

maintenant je suis de l’autre côté

mais dans quelques années

je serai parmi tout l’univers

sous l’écaille des montagnes

goutte au bord de la route

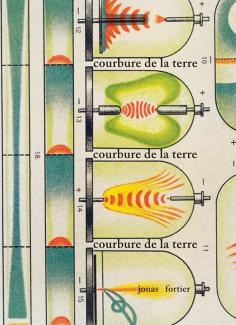

Étymologiquement, «idiot» veut dire «inexpérimenté», «sans éducation», et les Grecs ajoutent: «qui ne participe pas à la vie politique». Le préfixe idio renvoie à une particularité, comme dans «idiolecte», et c’est vrai: on entre ici dans une anomalie assez précieuse. C’est extrêmement précis et rempli de maladresses, prosaïque et surréaliste, élégant et imprévisible comme un insecte, niaiseux et profond: «il pleut mille miettes noires / je les suce une à une et j’apprends / à connaître celles qui connaissent le ciel». Quand ce ne sont pas des gouttes, ce sont des mouches sur l’écran, des reflets dans la porcelaine, des «bulbes comateux»: autant de petites prises sur la réalité mouvante et clairsemée, avec la lune et la nuit, les arbres, la courbure de la terre en arrière-plan. La possibilité d’un grand allègement. On est toujours entre l’éveil et la somnolence, à la fois proche et détaché; on existe à peine, et pourtant, on touche le monde en ses parties intimes: «je m’accroche au petit matin / aux besoins profonds de la vie ordinaire / à l’urine accueillie dans les fourmilières». Il faudrait un nouveau mot pour dire ensemble le désabusement et l’émerveillement, les deux yeux d’une même étrangeté quotidienne.

On participe, oui, dans ces poèmes. Leur décalage permet d’entrer dans le grand jeu. Leur côté insouciant vire parfois à l’impertinence («j’aiguise des crayons sous mes yeux / vers les étoiles… on dirait des œufs»), mais les fausses notes font partie de la partition. C’est encore de l’ingénuité, encore une façon indisciplinée de nous éduquer, de nous conduire dehors.

Une joie inexplicable

Cette poésie n’est donc apolitique qu’en apparence, parce qu’elle est bien la gardienne de quelque chose qu’elle nomme: «le non-évanouissement / de la vie est en nous». Cette grandeur émerge un peu partout, dans la pauvreté comme dans une fête: «buvons nous aussi trinquons / à ce qui ne pousse qu’ici». Son humilité (le mot est trop grand encore, alors disons: son insignifiance) ne doit pas nous empêcher de sentir qu’elle nous rassemble autour d’un jaillissement discret.

l’hiver était long

mais la musique revenait

comme une envie de vivre

qu’il faut mieux ne pas mettre en mots

alors je jouais

je jouais de la trompette

parmi les arbres sourds

Une telle joie est inexplicable. Elle découle de la tristesse dans laquelle nous sommes plongé·es et se fait annonciatrice d’un «ultime retour au calme et cette fois / ce sera assez». En l’écoutant, une pensée de Goethe m’est revenue: «Les jeunes gens sont des aperçus nouveaux de la nature.» Autrefois, on appelait ça de la jouvence. Je ne sais pas d’où elle vient, mais je l’ai reconnue, cette voix: depuis la nuit des temps, elle répète que la nuit est encore jeune.