Cent cinquante-six semaines de travail sans vacances en trois ans m’ont doté de la conscience d’un membre fantôme. L’abattis s’est d’abord fait ressentir entre mon lobe pariétal et la base de ma nuque. Puis, il a ambitionné tout en me procurant la sensation d’être habité par un jumeau fatigué. Un automate s’électrisant lorsque percuté par les charges du quotidien, comme une tumeur de métal dans un four à micro-ondes. Une mascotte devenant progressivement personnage. Cette armure d’unités motrices indociles, j’ai voulu la défenestrer en mettant les pieds à Casablanca en octobre dernier. Or, qu’il est triste de s’envoyer ad patres dans une ville où les murs suintent la crasse et les banquiers. Tanger me paraissait plus convenable. Mes premières vacances en trois ans.

Le soir de mon arrivée, sur la terrasse d’un café, il pleuvait des clopes du toit du riad voisin. Être touriste implique de voler en cercles concentriques au-dessus d’une masse et de chier sur elle ses questions, son argent ou ses mégots. Quand il s’est mis à pleuvoir des cordes, je suis entré, avec une dizaine de livres sous le bras. La plupart avaient été achetés plus tôt à la Librairie des Colonnes. Là-bas, des portraits de Mohamed Choukri, Jean Genet et Federico García Lorca guettent la caisse, suspendus à l’endroit où l’on croise normalement la bouille du roi Mohammed VI. Un Arabe qui a appris à lire à vingt ans, un Français sauvé du bagne par Jean Cocteau et un Espagnol achevé de deux balles dans l’anus par les franquistes. Trois anges dont le souvenir excite plus les touristes que les Tangérois ces jours-ci. Mon portefeuille s’est ouvert tout seul. Je me suis dit que le jour où l’on mettra la clé sous la porte des Colonnes, on comprendra de quoi a l’air le trou par lequel l’esprit quitte le corps.

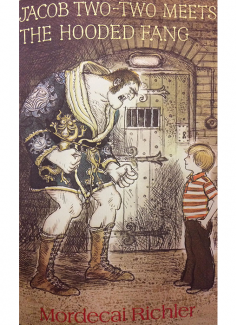

Dans ma pile de livres, il y avait L’hôpital, un roman longtemps introuvable d’Ahmed Bouanani, un exemplaire de Partir en guerre, de l’ami Arthur Larrue, dont les propos dissidents lui ont valu d’être exclu de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg où il enseignait, un numéro de Nejma, la revue éditée par Les Colonnes (baptisée ainsi en hommage à Kateb Yacine), et une version française de Jacob Two-Two Meets the Hooded Fang, de Mordecai Richler. Celui-là provenait d’une échoppe, un placard à même un mur du Petit Socco. Six pieds sur huit, pas plus. Je l’avais acheté en même temps que l’affiche d’un navet dans lequel a joué Farid El-Atrache. C’est par ce livre que j’avais planifié de commencer mes lectures de voyage, parce que le prochain LQ s’attardait à la littérature jeunesse. Et parce que cette discussion me revenait en tête:

— Tu vas écrire sur quoi?

— Le Prince de sexamour…

— T’es pas drôle.

— Je peux parler du Maroc?

— Ça s’appelle Lettres québécoises, on parle de…

— T’es de mauvaise foi.

— Non, toi t’es de mauvaise foi.

Tough luck. Mais bon, je vous parlais du café. Une institution depuis l’époque du protectorat français, avec son grand miroir devant lequel s’affairait le propriétaire à la silhouette de contrebandier de gomme baloune. En croisant son regard, j’ai senti venir la blague du whisky marocain (du thé en fait). J’ai commandé un café en arabe et la blague n’est jamais venue. J’ai fait craquer la colle du dos usé du livre de Richler. La gouttière était jaunie. Le bouquin avait été remboîté par une bibliothèque. J’avais dans mon souvenir l’adaptation cinématographique de Theodore J. Flicker, mise en musique par Lewis Furey. Un brin plus glauque. Comme un Alice au pays des merveilles tourné avec des peanuts. Un autre type de voyage par-delà le miroir…

À la fois dans l’ouvrage et son adaptation au cinéma, Jacob est envoyé en prison pour avoir insulté un adulte. En raison de son âge (2 +2 +2 ans), personne ne l’écoute jamais. Il répète donc constamment ses phrases, ce qui finit par irriter les grands.

Un commerçant zélé alerte la police pour ça. Après s’être sauvé puis réfugié dans un parc, Jacob s’endort et rêve qu’il est envoyé à la prison pour enfants de l’Île des dégueulasses, où le Vampire masqué, un lutteur que Two-Two a préalablement vu à la télé avec son grand frère, fait office de gardien.

À force de gentillesse et d’inventivité, Jacob a ultimement raison de l’affreux. Car sous ses traits de fieffée canaille, le geôlier conserve le traumatisme d’avoir fait rire de lui par des enfants durant un combat. C’est ce qui a précipité la chute de sa carrière de méchant.

De quel boyau a pu couler un incapable pareil jusque dans la tête de Richler? Aucune idée. Mais à mon avis, on ne s’en fait pas assez pour le méchant dans ce livre. C’est une incapacité généralisée de consentement à la suspension de l’incrédulité qui a raison de lui. Le méchant devient «bon» (inoffensif) parce que les gens du bon côté de l’histoire le décrètent. Vous comprendrez que les bons m’angoissent davantage que les méchants dans les histoires pour enfants…

L’imposant badaud à côté de moi au comptoir du café s’inondait le transit d’un marécage de thé à la menthe, portait une casquette et sentait le tapis humide. Je l’ai imaginé dans un costume de lutteur, faisant la lecture de Jacob à des enfants dans un salon du livre. On entendait au même moment les chats errants de Tanger se battre à l’extérieur. Un barda luciférien. Des piaulements de petits Jacob frappés contre des murs sous le regard des vendeurs de figues de Barbarie. J’ai payé et je suis parti.

En sortant, j’ai croisé sous la pluie un homme chauve en djellaba jaune. Je suis entré dans une bodega au coin de la rue. À la télé, l’Atlético Madrid humiliait une autre équipe en Ligue des champions. Antoine Griezmann rendait encore hommage à Drake, et à sa chanson Hotline Bling, d’un geste de la main, en mimant un téléphone.

Quand Griezmann a marqué, sur une erreur du gardien adverse, un parterre de bras a poussé vers le plafond avec la fulgurance d’un comédon arraché d’un visage. La clientèle synthétisait l’énergie lumineuse de l’écran plat. Une soixantaine de téléphones de chair cherchant le soleil.

J’ai allumé une sèche et l’odeur de tapis mouillé est revenue. Ça me prenait au nez, comme le CO2 que respire Maxime Bernier. Je suis monté à l’étage, à la salle de bain, en laissant les bouquins au bar. Sur un fond de céramique traditionnelle, des publicités surveillaient les urinoirs. Ce qu’il y a de glorieux dans ce pays cohabite souvent avec son contraire.

Dans ses Voix de Marrakech, Elias Canetti parle des lumineux Juifs de Rembrandt qu’il croise au Mellah. De mon côté, je croisais la lumineuse blancheur des dents de guidounes grimées à l’américaine pour vendre des cartes d’appel en forfait 2 pour 1, avec des slogans si moches que leur seule lecture m’évoque une voix de joyeuse crapule. La même que j’imagine parfois sortir de la mascotte du petit cancéreux de deux mètres qui rapporte des millions à la mauvaise personne et qui gigote dans les salons du livre. Depuis des années je m’arrache les yeux à rêver de ce qui se cache en dessous. Sans doute un doctorant prisonnier d’une thèse intitulée «Une biopoétique du pouvoir dans le Roman de la Rose». Un être humain amer, choisi de manière ironique par le stagiaire d’un département de marketing.

Je me suis aussi plu à imaginer que la mascotte contient une créature visqueuse de quatre pieds. La tête du Che sur un corps d’enfant au pubis velu. Une sirène de freak-show dotée de jambes qui sent le tapis mouillé, avec pour voix une symphonie de borborygmes ronronnant avec défiance «Mon nom est légion,

car nous sommes nombreux.»

J’ai ri seul, en revenant au bar et en repensant à tout ça. J’ai attrapé le livre de Bouanani et j’ai lu la quatrième de couverture: «On ne franchit pas impunément le grand portail de l’hôpital. Dans un institut situé aux confins d’une ville, un homme se trouve brutalement plongé dans un espace-temps indéfini, en marge de la réalité et de la conscience. Il décrit la vie quotidienne de ce microcosme où s’invente une mythologie de la survie.»

Ça m’est revenu en tête, ça, «une mythologie de la survie», lorsque mon téléphone s’est illuminé à 3h15 du matin, deux jours plus tard, pour m’annoncer que la CAQ avait fait élire un gouvernement majoritaire. Ça me revient aussi en ce moment, quand je pense au Brésil, et que je me demande combien nous sommes à imaginer un trou par lequel l’esprit quitte le corps, lorsqu’on entend: «Le peuple ira aux urnes.» ♦