Nous assistons depuis quelque temps au Québec à un engouement pour les œuvres postapocalyptiques, dont certaines se sont démarquées: Le poids de la neige, de Christian Guay-Poliquin, Hivernages, de Maude Deschênes-Pradet…

Nous assistons depuis quelque temps au Québec à un engouement pour les œuvres postapocalyptiques, dont certaines se sont démarquées: Le poids de la neige, de Christian Guay-Poliquin, Hivernages, de Maude Deschênes-Pradet…

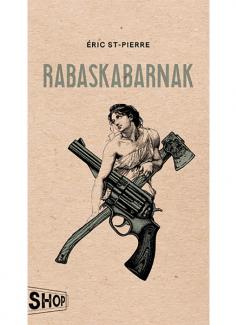

L’effervescence est perceptible à l’égard des fictions escha-tologiques, qui racontent de diverses façons le déclin des civilisations: c’est dans le zeitgeist… Après avoir présenté la fin du monde sous un angle le plus souvent dramatique, l’étape suivante est d’aborder le sujet de manière humoristique, parodique. C’est l’angle d’attaque de Rabaskabarnak, d’Éric St-Pierre, ouvrage hybride qui oscille entre le joual et un style ample, étudié. C’est l’un des mérites de cette histoire surprenante que d’allier langue parlée et prose plus soutenue, de marier les tonalités.

En zigzag entre les croix

Trois siècles après la fin de l’humanité telle que nous la connaissons, les communautés du Québec se sont réorganisées autour de fratries et de sœuries. À l’intérieur des sœuries, les hommes sont rares parce que les guerres ont accentué les hostilités entre les genres et entraîné la stérilité des mâles. Du côté des fratries, notamment dans l’île des Rois (anciennement Montréal), les femmes sont esclaves, contraintes d’éduquer les fils de l’Aumônier, un homme-machine dont l’esprit périclite. L’île des Rois est située à une bonne distance de marche de Mèrebrooke (jadis Sherbrooke). Ève Latulippe, fille de Rose, y demeure. Mais ne croyez pas qu’il s’agisse de la Rose Latulippe de notre folklore diabolique: la Rose postnucléaire, docteure et savante, joue un rôle privilégié à l’intérieur de sa sœurie. En effet, Rose a donné naissance à la première enfant depuis des années dans la communauté: Ève.

Ève, jeune femme fonceuse de dix-sept ans, fan du King (oui oui, Elvis!), découvre dans une congère un garçon de son âge, Isaac. Ce qui devrait être impossible, en regard de la stérilité des fratries. Rose est perplexe, sans compter Marie-Josephte Corriveau, la cheffe de la communauté, qui a «toujours été un peu craquée dans tête». La Corriveau est aussi, dans Rabaskabarnak, une tueuse, mais elle a été impliquée au sein des batailles opposant hommes et femmes au lieu d’avoir trucidé son mari… et de se retrouver suspendue, pourrissante, dans une cage de Pointe-Lévis.

Let’s rock, everybody, let’s rock

Éric St-Pierre mélange folklore et futurisme, les fait cohabiter de façon originale. Ses dialogues, en joual très appuyé, sont réussis. Dommage que les voix des protagonistes se ressemblent, ce qui rend les conversations moins vraisemblables — les sœuries et les fratries vivant en autarcie, les résidents ne devraient-ils pas avoir développé des langages plus distincts?

L’écrivain a eu la bonne idée d’encadrer ses dialogues d’une prose recherchée, précise. Le contraste est souvent intéressant, mais le jeune auteur a tendance à trop en faire et le style est parfois lourd en adjectifs ou en adverbes, certaines phrases en contenant trois, voire quatre. Ici du côté des adverbes: «Confortablement assis sur un banc matelassé, complètement à l’arrière du rabaska, il écoute attentivement les paroles que lui murmure à l’oreille une femme dont les attributs se dérobent à ses sens, mais qu’il sait pourtant irrésistible.» Non qu’adjectifs et adverbes soient le diable (clin d’œil à Rose Latulippe), mais Rabaskabarnak aurait gagné à quelques coups de hache (clin d’œil aux bûcherons de La chasse-galerie). En contrepartie, les si savoureux personnages auraient pu être davantage développés.

Il se dégage également du roman une certaine confusion des actions, dans lesquelles il semble, comment dire, manquer des plans. Autant Éric St-Pierre maîtrise les dialogues et les descriptions, autant ses scènes d’action m’ont paru embrouillées par endroits. Ce flou est palpable dans la conclusion, où des protagonistes clés «disparaissent» pendant des paragraphes (Ève, par exemple) et où on ne sait plus trop qui fait quoi dans la mêlée.

Les clichés convoqués dans les dernières pages de Rabaskabarnak participent à l’effet d’approximation: «une terreur sans nom»; «l’abîme au fond des yeux»; «comme un maniaque»… Certes, le dénouement et ses accès violents «appelaient» des phrases plus brèves, punchées, mais j’ai senti un relâchement dans l’exécution. À noter toutefois qu’il s’agit d’une scène d’action ambitieuse, à fortiori pour l’auteur d’un deuxième roman.

Je me souviens

Rabaskabarnak est une œuvre hybride, qui s’inscrit intelligemment dans le troisième souffle des récits postapocalyptiques québécois. Ce livre réussit son pari de divertir, de faire rire et de remanier avec audace le folklore. Sortez vos haches, comptez les passagers du rabaska (treize, comme il se doit), invitez Rose à danser après avoir échappé à la Corriveau et dites avec moi: «Acabri, Acabra, Acabragne, canot volant, fais-nous voyager par-dessus les montagnes.» ♦