C’est l’autrice québécoise la plus culte. Si elle est moins connue que les Michel Tremblay et Rabagliati, sa réputation traverse autant l’Atlantique que les lignes américaines. De Françoise Cactus à Le Tigre, des artistes estimés se réclament de son influence. Alors pourquoi Julie Doucet passe-t-elle constamment sous le radar des médias et des lecteurs québécois?

C’est l’autrice québécoise la plus culte. Si elle est moins connue que les Michel Tremblay et Rabagliati, sa réputation traverse autant l’Atlantique que les lignes américaines. De Françoise Cactus à Le Tigre, des artistes estimés se réclament de son influence. Alors pourquoi Julie Doucet passe-t-elle constamment sous le radar des médias et des lecteurs québécois?

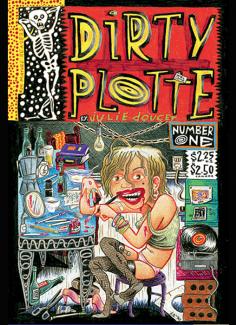

Elle a beau être discrète, on ne saurait nier que Julie Doucet fait partie de l’aristocratie des créateurs qui comptent sur la scène internationale. La récente parution chez Drawn & Quarterly de The Complete Julie Doucet — l’intégrale de Dirty Plotte (1990-1998), le zine qui l’a rendue célèbre — me servira de prétexte pour la présenter à ceux qui ne seraient pas familiarisés avec son travail.

Mais où est Julie Doucet?

Julie Doucet est née en 1965. Aujourd’hui, elle a cinquante-quatre ans, mais son visage a l’expressivité, la candeur et la détermination d’une cégépienne. Avant d’étudier en arts plastiques au Vieux-Montréal, elle a fréquenté le couvent des sœurs de la congrégation des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie. C’étaient les années 1970. En pleine révolution sexuelle, on enseignait la couture, la dactylo, la cuisine. Quand on sait que Julie Doucet a passé son adolescence dans le gynécée d’une école catholique, on regarde d’un autre œil sa profanation du corps féminin. Et on prend mieux la mesure de sa résolution à faire sa place dans le boy’s club de la bande dessinée underground.

Parce qu’elle trouvait trop lents, pas assez dégourdis les uqamiens qui l’avaient invitée à participer à un zine, Julie Doucet a décidé de faire cavalier seul. Et seule, elle a publié chaque mois un numéro de Dirty Plotte. Croyant que personne ne la lirait, elle dessinait en toute liberté des histoires mettant en scène une Julie plutôt sweet.vSi elle est prompte à rougir, cela ne l’empêche pas de raconter des rêves dans lesquels elle se masturbe à l’aide d’un cookie ou des histoires fantaisistes qui la font triompher de ses menstruations grâce à ses pouvoirs de lévitation ou, transformée en Godzilla,en inondant la ville de son sang.

Le zine, rédigé dans un anglais langue seconde, a connu un succès immédiat. En moins d’un an, cette jeune Québécoise qui mettait son mensuel à la poste en échange d’un chèque de 2,50$, devient la chouchou des cercles new-yorkais les plus pointus. Nous sommes au tournant des années 1990. À Paris, L’Association, qui vient de se former, l’invite à publier. Et lorsqu’il apprend qu’elle cherche un éditeur, Chris Oliveiros fait de sa revue une maison d’édition. D’autres bédéistes la suivront chez Drawn & Quarterly, posant les bases d’un catalogue aujourd’hui impressionnant.

De tout Dirty Plotte, la bande dessinée la plus achevée s’intitule My New York Diary. Publiée pour la première fois en 1996, l’histoire suit la courbe ample mais classique du récit d’apprentissage dans lequel une jeune Julie s’installe à New York, où elle est déjà connue comme bédéiste. Son désir de voir sa carrière s’épanouir est contrarié par son petit ami, type minable et envieux chez qui elle habite. Le livre se termine lorsqu’elle le quitte, lui, et New York également. Le plaisir qu’on prend à se perdre dans le détail des dessins et la beauté poignante de la narration en font un chef-d’œuvre de la littérature autobiographique.

On compte plusieurs paradoxes dans la trajectoire de Julie Doucet: c’est une fille dans un milieu de gars, une enfant de la génération X née avant la fin de la Révolution tranquille, une francophone qui écrit en anglais, mieux connue à l’étranger qu’au Québec, une jeune autrice devenue célèbre par voie postale. Mais rien ne fascine autant les journalistes étrangers que le fait que Julie Doucet ait abandonné la bande dessinée en pleine gloire.

J’aime penser que Julie Doucet s’est lassée de la bande dessinée parce qu’elle en avait marre des cases. Marre d’un Québec replié sur lui-même, marre d’être cantonnée aux comics et marre d’un format qu’on associe trop naturellement aux bulles, aux cases, alors qu’il y a chez elle une volonté franche d’explorer les possibilités du livre imagé.

Cela se voit clairement dans Journal (365 Days en anglais), un livre dans lequel les mots qui racontent la journée serpentent autour d’un dessin improvisé. (La légende veut que la personne chargée du lettrage de la version anglaise ait fait un burnout.) Mais ce souci de pousser plus loin la relation entre le texte et l’image se voit également dans ses livres réalisés à partir de collages.

En 2005, Julie Doucet publie au Seuil J comme Je, ses mémoires d’enfance. Sur la couverture, des personnages aux joues de couleurs vives rappellent l’esthétique trippy des livres de Ginette Anfousse, Jiji et Pichou, qu’on avait oubliés. Plus singulier: le texte est composé de mots découpés dans de vieux magazines, comme on le ferait pour une lettre de rançon. Le résultat est superbe. J comme Je est un tour de force méconnu qui montre le sens du rythme parfait de l’autrice et son humour tonique. En dépit de la contrainte, il s’agit d’un des livres les plus émouvants qu’il m’ait été donné de lire sur l’enfance.

Depuis une quinzaine d’années, Julie Doucet publie surtout des petits livres qu’elle vend sur son site et dans des foires comme Expozine. Il y a quelque chose d’exaltant à la voir avancer librement dans sa recherche formelle — malgré le silence médiatique, malgré les attentes du milieu, malgré le faible potentiel commercial de la littérature expérimentale. (Ses collages font passer la bande dessinée pour un genre bassement mercantile.) Toujours à partir de mots découpés, chacun de ses livres distille un génie particulier. Il faut lire À l’école de l’amour, manifeste hilarant qui s’en prend à l’idée du couple. Il faut lire Un deux trois je ne suis plus là, un poème dont la solitude vous prend à la gorge. Et il faut lire aussi le curieux Carpet Sweeper Tales, une odyssée d’onomatopées sur fond de fumetti qui fait de Julie Doucet l’enfant illégitime de Claude Gauvreau et de Roy Lichtenstein.

L’œuvre de Julie Doucet est assurément l’une des plus fortes de la littérature québécoise, et l’une des plus audacieuses et des plus réussies de la littérature contemporaine. Parce que vous ne la verrez pas sur le plateau de Tout le monde en parle, j’ai condensé les propos que Julie Doucet m’a confiés chez elle pour en faire une sorte d’autoportrait troué, un monologue qu’il faut entendre dans l’intérieur sombre d’un shoebox de Rosemont. Un chat noir se faufile sous la table de la salle à manger et à l’arrière-plan, une cafetière Bialetti percole sur le serpentin de la cuisinière. ♦

Julie Doucet par Julie Doucet

Quand j’ai arrêté la bande dessinée, j’étais tellement écœurée par le milieu que ça a pris le dessus. Tu sais, le milieu de gars. Aux États-Unis, en tout cas, ils ne s’inté-ressaient à rien d’autre qu’à la bande dessinée ou la culture pop. Mais c’était plus compliqué que ça. J’étais tellement mal dans ma peau en tant que fille. J’étais plus à l’aise de me tenir avec des gars. Et en général, les choses que j’aimais en littérature, ça ne correspondait pas tellement à ce qu’aimaient les filles autour de moi.

On ne se rendait pas compte, mais il n’y en avait pas tant, de femmes publiées, à l’époque. On lisait énormément d’auteurs masculins. Ça devenait ta référence, finalement, ta vision du monde. Il n’y a pas si longtemps, j’ai lu Rose Amer, un livre de Martine Delvaux où elle raconte son enfance. Elle a le même âge que moi, on a vécu la même chose, mais c’était la première fois que je lisais le récit d’une femme de mon âge, au Québec.

La connais-tu, toi, Christiane Rochefort? Je l’ai lue, je devais avoir douze ans, ça m’a tellement marquée. Parce que c’était la première fois que je trouvais dans un livre un personnage féminin d’enfant ou de jeune ado auquel je pouvais m’identifier.

Le ton de ses livres, c’est du féminisme rageur pis c’est drôle. Subversif aussi. Elle couvre une palette plus large que le féminisme: les droits des enfants, l’homosexualité… Ça me touchait beaucoup. Cette rage-là m’a contaminée, je pense.

J’ai toujours beaucoup aimé faire du collage. Quand j’ai commencé à faire de la bande dessinée, je n’avais plus le temps ni l’énergie. Faire de la bande dessinée comme je le faisais, c’était… Ben, je ne faisais pas de storyboard très détaillé, mais quand même, ça prenait tout mon temps: le crayonné ultra précis, l’encre… Après, je n’ai plus utilisé un crayon-mine de ma vie.

En bande dessinée, j’aurais aimé faire quelque chose de plus flyé, point de vue structure, point de vue écriture, point de vue narration. C’est assez conventionnel, ce que j’ai fait. Aux États-Unis, il y avait une gang qui faisait un magazine qui s’appelait Kramers Ergot. C’était de la bande dessinée, mais surtout des images. C’était délirant, le fun, vraiment intéressant. Assez peu narratif, en fait. Mais j’avoue que j’aime mieux les mots. Le visuel, c’est bien, mais j’aime mieux les mots, le storytelling.

Les mots sont apparus peu à peu dans les collages. J’ai des vieux Good Housekeeping des années 1950 que j’ai trouvé quand j’habitais aux États-Unis. À l’époque, ils prenaient des fontes complètement différentes pour les pubs. Oh mon Dieu, c’était de toute beauté. Un party visuel! Le vocabulaire est tellement drôle aussi. Tu ne peux pas ne pas vouloir découper les mots et faire quelque chose avec ça.

Un jour, il fallait que la roue tourne, que je trouve un autre projet sur lequel travailler. Par boutade, je me suis dit: «Je vais écrire mon autobiographie avec des mots découpés.» J’ai fait deux, trois pages et je me suis dit: «Ah, coudonc, ça marche!» J’ai essayé plus tard, essayé vraiment d’écrire sans l’aide de mots découpés. Un vrai roman. J’ai essayé de toutes les façons possibles: écrire à la main, à la dactylo… Je n’ai jamais été capable. C’était juste pas bon.

En français, quand tu écris, tu fais de la dentelle. Tu choisis tes mots avec beaucoup de précision. Je ne dirais pas que j’ai plus de plaisir à écrire en anglais, c’est juste complètement différent. Ça donne beaucoup plus de liberté. Mais je n’écrirais pas un roman en anglais, ça me prendrait quand même des mots découpés.

Quand j’ai fini J comme Je, je me suis ramassée avec beaucoup de syllabes. Je me faisais des espèces de plateaux de syllabes que je voulais réutiliser. À l’époque, j’écrivais encore mon journal personnel, ça fait que j’ai décidé de créer cinq à sept nouveaux mots chaque jour avec des bouts de mots découpés. Je l’ai écrit pendant quatre mois. À la fin, ça donnait ça: Chevalladar. J’ai aussi imprimé un dictionnaire. Pour aller avec ça: Autrinisme. Il y a du travail là-dedans.

Melek est le premier projet que j’ai fait après la bande dessinée. J’ai habité à Berlin pendant deux ans et demi, j’avais trouvé des photos dans un parc à côté d’une poubelle. Plein de photos éparpillées à terre. Elles étaient toutes d’une même famille. Des années 1950 aux années 1980, à peu près. La même personne revient dans toutes les photos. Il y avait une carte postale adressée à une femme qui s’appelait Melek. Je me suis inspirée de ces photos-là pour faire des portraits.

La raison pour laquelle je suis partie, c’est que je trouvais que Montréal, ça ne bougeait pas. Je n’arrivais pas à rencontrer d’autres artistes qui avaient une urgence de faire des choses, comme moi. D’être entourée de monde qui avait cette énergie-là me manquait énormément. Le problème, c’est qu’en Europe, je trouvais les hivers trop durs. Beaucoup de pluie,

peu de lumière. À Berlin, il y avait un smog de charbon en permanence, c’était vraiment déprimant. Je suis revenue à Montréal en 1998.

Une fois que j’ai arrêté la bande dessinée, je suis devenue membre d’un centre d’artistes en arts imprimés, l’atelier Graff. À partir de ce moment-là, je n’ai eu que des amies de filles. Par rapport à mes années en bande dessinée, c’est le noir et le blanc. C’est une question de générations, je suis sûre. Les filles que j’ai rencontrées, Dominique Pétrin, Jacinthe Loranger, étaient plus funky que les filles que je connaissais. Du moment où j’ai commencé à me tenir avec des filles qui avaient de la drive, c’était le fun.

Avec Melek, je suis passée à quelque chose de radicalement différent de la bande dessinée tout en revenant à ce que j’avais étudié: la gravure. Et c’était quelque chose de non narratif. Même si ça reste un peu narratif, c’était un départ vers autre chose. Une plongée dans un nouvel univers. Ça m’a permis de rencontrer du nouveau monde et de me sentir acceptée, quand même, par le milieu littéraire. Un ami, Simon Bossé, qui fait de la bande dessinée, imprimeur aussi, m’a présentée à Benoît Chaput.

Quand j’ai rencontré Benoît, je commençais à publier le comic strip dans le Ici. Je pense que c’est lui qui a proposé de publier L’affaire Madame Paul à L’Oie de Cravan. J’ai fait deux, trois projets de portraits, puis assez rapidement, je suis retournée au mot. Des petits projets comme Le révolution. J’aimerais travailler avec juste des onoma-topées. Ce projet-là, Carpet Sweeper Tales, je n’avais pas l’intention d’y mettre des images. J’en ai mis parce que je me suis dit que c’était juste pas possible. Mais je pourrais aller loin dans ce sens-là. Dans la destruction. Dans l’absolu de la non-communication.

Je trouve ça difficile, faire de l’art maintenant, parce qu’on est tellement submergés par les images. Mon rapport à internet n’est vraiment pas fort, ceci dit: j’ai trop mal aux yeux. Pour regarder des films, il faut que j’aille au cinéma. Avec des lunettes fumées, sinon j’attrape des migraines assez rapidement. Je peux à peine regarder un ordinateur. Alors les réseaux sociaux…

J’ai recommencé à dessiner. J’ai pris des livres d’anatomie, des magazines, juste pour casser de vieilles habitudes. Des portraits, encore. Je dessine du monde de la façon la plus réaliste possible. Pour moi. À main levée. Sans crayonné. Je me suis acheté des carnets accordéons, tu sais? Ça fait comme une grande feuille que tu plies. En tout cas, je dessine juste du monde. Du monde, du monde, du monde. Il n’y a rien de mieux que de dessiner du monde. C’est des univers sur deux pattes à chaque fois. J’ai beaucoup de plaisir à faire cela, mais en même temps, je n’ai pas envie vraiment de le montrer.

Dans le milieu de la bande dessinée, je suis totalement un imposteur. Parce que j’ai passé plus de temps à faire autre chose, je voudrais qu’on me voie du début à la fin. Pas juste ces douze années-là. Je n’aurais pas pu passer douze autres années à faire des histoires sur mes menstruations. Il fallait que ça bouge, que ça évolue. J’ai publié des choses plus obscures que les gens n’ont pas vues. Surtout le public américain, parce que c’est en français.

Quand je regarde mes premières bandes dessinées, il n’y avait presque pas de mots. Les quelques mots n’étaient là que pour seconder l’image. Maintenant, la forme, pour moi, c’est le mot. Ça, c’est sûr. Le mot dans l’image. ♦