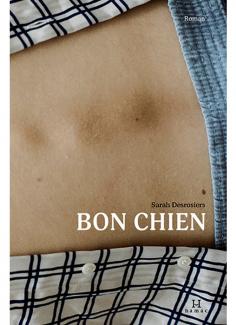

Bon chien, c’est un corps lourd de rêves échoués; une ballerine qui danse sur ses cicatrices, une lente autodestruction racontée avec finesse, malgré quelques passages trop appuyés.

Bon chien, c’est un corps lourd de rêves échoués; une ballerine qui danse sur ses cicatrices, une lente autodestruction racontée avec finesse, malgré quelques passages trop appuyés.

Ils étaient déjà là, les germes d’une escalade toxique vers la soumission, le corps poussé à bout, sans égard à ses limites ni à ses désirs. En effet, pas grand-chose ne sépare l’enfant solitaire, rompue aux comparaisons désavantageuses, de la préadolescente qui vit sa première humiliation à l’école de ballet, le jour de l’audition. «Tu étais inadéquate dans ta façon même de te tenir, dans ta façon d’être en attendant le début de la classe», remarque la protagoniste de Bon chien, avec un recul qui n’autorise visiblement aucune indulgence. Pour elle, ce moment marque la mort de l’insouciance; or, on a envie de dire qu’elle était morte depuis longtemps.

C’est dans chaque os et chaque muscle de son corps que le personnage créé par Sarah Desrosiers ressent le décalage avec les autres. Ici, une hanche qui grince; là, une épaule trop crispée. L’aspirante ballerine, dont les sept années à l’école nous sont racontées par fragments, souffre de multiples «problèmes rédhibitoires». Elle ne doit sa présence entre ces murs sacrés qu’à sa vaillance — et aucun membre du personnel ne se privera de lui rappeler son manque de talent. Elle-même est habitée d’une honte abyssale, qui l’amène à accueillir, voire à désirer la souffrance, une «offrande aux pieds de [s]es maîtres». Sa psyché se déploie d’ailleurs si finement dans l’aliénation qu’on en vient à se demander ce qui, de cet environnement malsain, appartient à la réalité, et ce qui s’inscrit plutôt dans une forme de projection.

Mais revenons au corps. Ce corps dont plusieurs autrices cette saison se sont employées à tracer les contours, tout en guettant son reflet dans l’œil des autres; ce corps honni chez Lynda Dion (Grosse, Hamac), morcelé chez Catherine Voyer-Léger (Prendre corps, La Peuplade), appréhendé dans sa différence par rapport à ce qu’il devrait être; ce corps, donc, qui prend toute la place dans ce premier roman de Sarah Desrosiers, alors qu’il pourrait se faufiler dans le plus timide interstice. «Tu restais cloîtrée dans ta tête et dans tes obsessions, ton univers se limitait à l’École, à ton corps, à ton corps dans l’École.» Même lorsqu’elle entre en collision avec le vrai monde — dans le métro, lors d’une fête entre amis —, l’adolescente rêve d’être transparente, sans relief, comme cette vieille tunique sur son cintre. «Tout était une question de lignes.»

On ne change pas

D’autres chapitres se consacrent à la vie adulte de l’ancienne ballerine, recluse dans une cabane en forêt avec son compagnon Loup, dont on soupçonne la violence, et une chienne noire. Celle qui se proclame guérie de son obéissance maladive n’en finit plus de nous prouver le contraire. Non seulement elle s’astreint à une routine des plus rigides (par exemple, elle lit consciencieusement chaque article du journal, sans oublier les mots croisés), mais elle fait montre d’une inquiétante docilité devant Loup: «Nous ne sommes pas indispensables, mais il aime notre présence, il aime tendre le bras et nous sentir là, prêtes à recevoir une caresse», explique-t-elle, incluant la chienne dans ce «nous». Impossible de ne pas faire le lien avec ce passage stupéfiant où un professeur de l’école de ballet lui tapote la tête, «Bonne fille». Du reste, c’est quand l’engrenage psychologique est en construction que l’autrice écrit ses lignes les plus fortes. Cet enchevêtrement du présent avec le passé, appuyant lourdement sur les effets à long terme du conditionnement — vocabulaire canin à l’appui, du «collier» aux yeux d’«épagneul perdu» —, demeure peu convaincant.

«Jamais ton cœur ne serait atteint»

On entre à l’école de ballet comme on entre en religion, glisse-t-on au début du roman. La comparaison s’avère intéressante entre ces deux institutions où le plaisir du corps relève du péché et où la contrainte dicte le rythme des journées. Pour l’apprentie ballerine, le corps demeure un outil de travail, un «produit en cours de fabrication». Rien n’illustre mieux cette robotisation que l’anonymat, habilement construit par l’autrice, dans lequel elle s’isole; en effet, elle se soustrait progressivement à ses consœurs, à ses amis, à ses parents, sous la recommandation insistante de l’école. Elle finit par perdre son identité, voire le contact avec sa propre chair. Une dissociation qui culmine dans cette scène affligeante où elle «fait l’amour»: «Tu maîtrisais tout à fait ton personnage, tu le portais comme une armure, absolument hermétique à ce qui se passait, à l’inconnu, à la chaleur de son corps. Jamais ton cœur ne serait atteint.»

Parce qu’elle a joué toute sa vie au plus sournois des jeux — s’adaptant à toutes les règles dans un besoin criant d’être aimée —, son corps lui refuse désormais ce pour quoi il est fait: entrer en contact avec les autres, sans filet. ♦