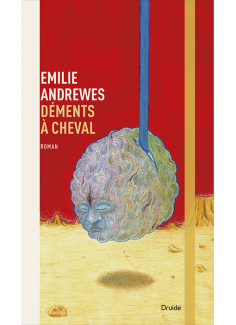

Dans ce conte étrange et fantasque, les péripéties violentes et crues sont bercées par une langue raffinée et agile.

Dans ce conte étrange et fantasque, les péripéties violentes et crues sont bercées par une langue raffinée et agile.

Dans un village donnant sur le golfe du Saint-Laurent, Robinson Le Breton aperçoit à la télé du bar où il se trouve les mots « ALERTE TSUNAMI », « entre les offres d’emploi qui déferl[ent] ». La rumeur se répand facilement dans le « triste village-dortoir », grâce à Antonio, son confident et tenancier du bar. Les gens désertent bientôt le patelin, sauf quelques curieux personnages qui, comme Robinson, préfèrent rester.

Robinson n’a pas tout à fait l’âge d’être retraité ou veuf, mais il est les deux. « Floriane, la femme de [sa] vie, est décédée il y a deux ans » d’une démence précoce : « Moi, je ne dirai rien sur la lumière grandissante qui émanait d’elle tout au long de son déclin cognitif. Notre appartement en ville était empreint de sa beauté et des ventouses immatérielles de sa maladie. » Maintenant que la rumeur du tsunami se propage, il ne semble aspirer qu’à une chose, avoir enfin la paix :

Plus les jours passaient sans que je voie personne, plus mes heures étaient cousues de célébrations soudaines et de cris de joie, de quintes de pleurs.

Pourtant, les journées s’écoulent et la vague immense ne vient pas. Robinson a-t-il rêvé ? La terre va-t-elle vraiment trembler ? Un tsunami s’abattra-t-il bientôt sur le village et sur lui ? Rien n’est moins certain, rien n’est plus confus. Le Breton n’est sûr de rien. Ses journées, dans le petit bled abandonné, seront bientôt presque aussi étranges et violentes que les rêves qui bercent souvent son sommeil.

Petites fins du monde

L’écrivaine, à qui l’on doit notamment le très réussi Les mouches pauvres d’Ésope (XYZ, 2004), en est à son sixième roman. Avec une langue riche, un vocabulaire soigné et des phrases plus fastueuses que minimalistes, elle raconte l’appartement sale de Robinson, les lettres d’amour qu’il y fait moisir à dessein, une multitude d’événements sanglants, mais aussi l’alimentation, plutôt surprenante, du protagoniste.

En effet, Robinson ne mange que des lamproies, ces longs poissons qui se nourrissent du sang de leurs proies. « Chacune ses sirènes, les miennes étaient hideuses. » S’il ose ingérer autre chose, son ventre ne lui pardonne pas. Dans une ambiance de fin du monde, cette nourriture repoussante m’a tout de suite fait penser aux études scientifiques qui exposent qu’à la vitesse où l’on vide les océans, où l’on déséquilibre les écosystèmes marins, la mer n’aura bientôt comme seule denrée à offrir que d’immenses bancs de méduses.

Parce que même lorsque les rêves du narrateur le font remonter dans le temps — à l’époque médiévale comme en 1950, année de naissance de sa mère —, il flotte toujours sur ce livre une ambiance de fin du monde. Les personnages sont poussés dans leurs derniers retranchements, leurs dernières impulsions face à l’arrivée imminente d’un tsunami ou d’une autre menace à leur existence telle qu’ils la connaissent :

Je me suis retrouvé bête sur mon toit brûlant, la tête qui tournait. Il n’en fallait pas plus pour créer des échappées entre les mondes. Mes joues étaient humides, je les ai essuyées. Je venais d’assister à un drame historique, mais c’était le même que nous avions vécu, celui de Floriane et de notre deuxième enfant, mort-né. L’émotion brutale, c’est moi qui la lui avais causée.

Dans son village-dortoir à l’abandon, Robinson rencontrera tout de même Jean-Paul, qui a fait une très mauvaise affaire en achetant une maison dans un lieu que tout le monde fuit. Les deux hommes se côtoient, bien malgré le narrateur, qui tente, le plus souvent de limiter ses interactions avec lui, comme avec tous les autres :

Il n’y avait pas de relation possible dans l’étranglement de cette vie, pas tant que mes vieux amis étaient au loin et vivants.

Un poème hermétique

L’imaginaire foisonnant de l’autrice oscille entre les moments de grâce et les excès. De nombreuses branches narratives intéressantes sont amorcées, laissant le lecteur parfois bien démuni pour se retrouver entre tous ces moments aussi fantasques : un pont où se suicident les chiens, un frêle sadique qui attaque un meunier à la fourche, une femme mangée qui prend possession du corps de Robinson. Là où un roman comme Frères, de David Clerson, tout en jouant aussi avec le conte et le fantastique, s’en tenait à une ligne directrice, Déments à cheval en explore des dizaines. Et lorsqu’on a enfin l’impression que « le chaos commençait à s’ordonner », d’autres péripéties saugrenues viennent mettre au défi notre capacité à suivre le fil. Si la plume sophistiquée et méticuleuse, les formulations agiles et poétiques rendent la lecture agréable, cet univers complexe de conte noir n’est visiblement pas à la portée de tous. ♦