Pierre Vallières était un écrivain dont l’œuvre est tout entière pétrie par la littérature. Chacune de ses phrases reproduites dans Dissident le rappelle. Ce qui souligne du même coup à quel point l’auteur de cette première grande biographie à lui être consacrée n’est guère littéraire. Car c’est bien la première chose qui frappe en lisant ce livre très factuel : l’énorme décalage entre l’énergie narrative de celui qui tente de sortir les siens des prisons du silence, et la narration poussive avec laquelle son biographe nous invite à le suivre, pas à pas, dans le lent déroulé de cette vie portée sur un axe strictement chronologique.

Mais cette biographie n’a pas obtenu de bonnes critiques pour rien. Son sujet emporte d’emblée l’adhésion tant il est fascinant et enlevant. Dans les années 1960, Pierre Vallières sonnait une sorte de réveil des consciences à lui tout seul, même si le son de sa cloche peut apparaître, a posteriori, quelque peu fêlé par moments.

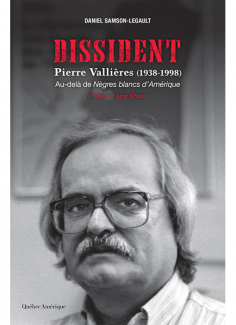

Devant cette biographie que l’on n’espérait plus, on se trouve ainsi à la fois agacé et ravi, un peu comme devant le film qu’avait consacré, en 1991, le réalisateur Alain Chartrand à son illustre père, le syndicaliste Michel Chartrand. Un homme de parole est en effet un documentaire en lui-même plutôt ordinaire, mais le bouillant syndicaliste y apparaît comme toujours à ce point hors norme que sa grandeur colore agréablement tout ce qu’il éclaire de sa présence. Ainsi en va-t-il, me semble-t-il, pour le Vallières de Daniel Samson-Legault. Un livre sur lui manquait, comme il en manque plusieurs encore pour nous aider à mieux cerner la vie et l’œuvre d’acteurs importants de l’histoire sociopolitique du Québec.

Humaniste formé à l’école d’une religion catholique apprêtée à la sauce canadienne-française, Vallières est un fils de la misère. Au sortir d’études classiques qui destinent les cadres de sa société à la reproduire, il hésite à se faire religieux. Il porte un court moment la robe de bure. Au fond, son catholicisme à la François d’Assise continuera, sa vie durant, de vêtir sa pensée, plus en tout cas que les inclinations marxistes qu’on voulut bien lui prêter. Sa pente naturelle vers un mysticisme d’inspiration chrétienne lui fera revisiter par à-coups ce passé compliqué.

Au retour d’un voyage européen dont les jeunes intellectuels canadiens-français de son temps sont coutumiers, il intègre dans ce qui va s’avérer être un malentendu la revue Cité libre, fondée par Pierre Elliott Trudeau et Gérard Pelletier. Vallières n’y restera pas. Il va devenir un des principaux critiques de sa société, bien au-delà de la simple question de l’indépendance à laquelle ceux qui ignorent tout de lui le réduisent volontiers.

En 1964, avec son inséparable compagnon d’armes Charles Gagnon, il fonde la revue Révolution québécoise. Deux ans plus tard, c’est avec lui, à New York, pancartes de protestation à la main, qu’il fait le pied de grue devant le siège de l’Organisation des nations unies. Les deux ont trouvé refuge chez les Black Panthers. Ils sont arrêtés, jetés en prison. Grève de la faim et valse diplomatique meubleront leur quotidien. Vallières et Gagnon sont tenus pour les têtes pensantes du Front de libération du Québec (FLQ), les autres n’étant vus que comme des têtes folles. Les procès se multiplient. On accuse Vallières d’homicide involontaire en raison de ses écrits, à la suite de la mort de Thérèse Morin, une secrétaire emportée par un attentat. Vallières est condamné à la prison à vie, puis libéré après des mois de pénitencier. De tout cela, Daniel Samson-Legault donne le détail.

Il n’est pas toujours simple de suivre la pensée de Vallières. Au moins la pente de ses idées va-t-elle toujours du côté des laissés pour compte, des damnés de la terre. Pourquoi faudrait-il sans cesse « à son tour exploiter le plus petit que soi pour réussir », affirme une lettre anonyme, sans doute de Pierre Vallières, que cite judicieusement Mathieu Denis dans le film qu’il a consacré à Jean Corbo, ce jeune sympathisant felquiste tué par une bombe artisanale. Vallières, un temps, en appellera à la lutte armée. Sur une photo éclatante de 1965 due au photographe Michel Gravel, Vallières apparaît tenu en serre et en l’air par deux policiers sur lesquels il s’arc-boute pour trouver appui, afin de se dégager d’un troisième par l’impulsion d’un formidable coup de pied.

Le FLQ marque les esprits. Vallières aussi. Celui-ci sert de bouc émissaire aux tensions suscitées par la montée en force d’une action révolutionnaire, dans un contexte qui n’en appelait peut-être pas tant à la révolution, lui reprochera Jacques Ferron.

En 1968, le pouvoir canadien crut bon d’interdire son livre principal, Nègres blancs d’Amérique. Dans l’incarnation québécoise de « Soulèvements », une exposition présentée au musée du Jeu de paume à Paris puis, à l’automne 2018, à la galerie de l’UQAM ainsi qu’à la Cinémathèque québécoise, le philosophe et historien de l’art Georges Didi-Huberman a présenté avec raison, au milieu d’œuvres qui manifestent des luttes d’émancipation collective, quelques pages manuscrites de Nègres blancs d’Amérique écrites tant bien que mal au Tombs de New York, considéré alors comme la pire prison de la ville.

Cette biographie le signale : j’ai eu la chance de connaître Pierre Vallières à la fin de sa vie. Je ne me prévaux pas pour autant d’une connaissance profonde de son œuvre. Mais jamais, me semble-t-il, n’a-t-on été si loin de sa pensée qu’en notre temps. Qui dit Vallières dit désormais réduction sinistre de sa pensée à la seule lecture du titre de son essai le plus célèbre, Nègres blancs d’Amérique, sans se donner la peine de voir ce qu’il recouvre.

« Après SLĀV et à l’heure du racisme systémique, se demande le quotidien électronique La Presse le 7 janvier 2019, peut-on encore lire Nègres blancs1? » Dans une mélopée chagrinée faite de bons sentiments, et servie dans un cocktail où ne trouve place que le présent, la réponse que donne La Presse, appuyée par quelques lectures en diagonale de l’œuvre, est un « non » retentissant. Indigné par cette lecture aussi réductrice qu’asséchante, Pierre Dubuc, le directeur de L’Aut’Journal, a rappelé à raison la profondeur de l’œuvre, peut-être une des plus importantes, en vérité, pour saisir la pensée québécoise des années 19602.

Vallières n’était pas toujours facile à suivre dans ses analyses parfois quelque peu exaltées. Son jugement se retournait même à l’occasion comme un gant, comme au début des années 1970, alors qu’il en appelait désormais, contre toute attente, à intégrer le Parti québécois de René Lévesque, au grand déplaisir d’ailleurs de celui-ci, qui avait déjà du mal à y supporter la présence d’un Pierre Bourgault. Ses raisonnements apparaissent à l’occasion alambiqués, malgré la beauté dont se nimbe leur énoncé. Dans la Liberté en colère, un film réalisé par Jean-Daniel Lafond avant qu’il ne devienne vice-roi-consort du Canada, on voit le felquiste Francis Simard assailli par la verve maîtrisée de Vallières, qui lui assène, du haut de la certitude de ses théories conspirationnistes sur la crise d’octobre1970, quelques coups. Chez Vallières, l’art oratoire et la maîtrise de la langue l’emportent parfois sur la rigueur de sa démonstration.

Impuissant à l’aider, je l’aurai vu descendre aux enfers des derniers temps de sa vie. Son corps avait trop donné pour ne pas payer cher ses sacrifices passés. Au jour de ses funérailles, dans l’enceinte de l’église Saint-Pierre-Apôtre ouverte ce jour-là à une célébration laïque, je me souviens en particulier du témoignage de Lise Bissonnette. L’ancienne directrice du journal Le Devoir rappelait qu’au temps où elle et Vallières étaient de jeunes journalistes dans cette salle de rédaction, il avait été un de ses rares compagnons avec qui, au fil du temps, elle avait pu discuter à loisir de peinture et d’art. Cela me semble dire beaucoup de l’homme que son temps força à s’engager dans une action sociopolitique qui ne pouvait que le vaincre. Il le savait bien, mais cela ne l’empêchait pas de lutter de toutes ses forces pour les causes qu’il défendait, bien au-delà des simples postures antisystèmes dont se gargarisent les révolutionnaires de salon.

La dernière fois que j’ai vu Vallières, il était au repos, à l’étroit dans sa petite chambre d’hôpital qu’il quittait pour discuter un moment au parloir, vêtu d’une chemise aux coudes élimés. À la main, il tenait une édition de poche de l’œuvre d’Arthur Rimbaud, un livre aussi important pour lui, disait-il, que L’espoir d’André Malraux. Tout l’homme est là. ♦