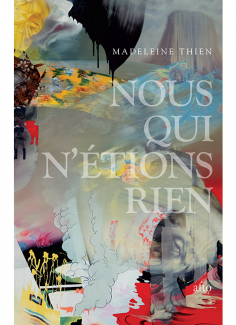

Nous qui n’étions rien, de Madeleine Thien : de l’impossibilité des rêves différents.

Nous qui n’étions rien, de Madeleine Thien : de l’impossibilité des rêves différents.

«Mais qu’est-ce que c’était que la chance? Elle en était venue à la conclusion que c’était d’être exactement pareil en dedans comme en dehors.» Ai-ming a dix-huit ans et habite à Beijing, en 1989. Cette «chance», elle constate que son père — ayant vécu la Révolution culturelle chinoise, les idéaux de démocratie qui s’effritent, l’intransigeance — ne l’a pas eue. Et elle la revendique, près de vingt ans plus tard, aux côtés des étudiants de la place Tian’anmen. «Ils ne demandaient pas l’impossible, songea Ai-ming. Juste un peu de place pour grandir, bouger et être libres […].»

À l’autre bout du monde, à Vancouver, habite le personnage de Marie. Le roman s’ouvre précisément sur sa rencontre avec Ai-ming, venue trouver refuge dans cette maison amie après le massacre de Tian’anmen. Leurs pères avaient fréquenté le même Conservatoire, à Shanghai, dans les années 1960; plus encore, ils s’étaient aimés, malgré leur façon radicalement différente de réagir à cette époque chaotique où les intellectuels étaient, lutte des classes oblige, pris en chasse. C’est avec Marie, avide de relier les points de ses origines, que l’on avance dans l’histoire puis que l’on recule, avant de s’enrouler complètement dedans — le temps, chez Madeleine Thien, a davantage la forme d’un cercle que celle d’une ligne droite.

Le troisième roman de l’autrice canadienne, Nous qui n’étions rien, explore donc avec intelligence et sensibilité deux événements historiques d’une violence stupéfiante. S’étendant plus largement entre les années 1930 et aujourd’hui, il met en scène deux familles d’artistes que ni la Révolution culturelle, ni les manifestations de la place Tian’anmen n’ont épargnées, et insiste sur la nature à la fois intime et collective des ravages. Il s’agit d’un livre sublime, complexe, dont les forces sont multiples: lenteur mêlée d’intensité, gravité piquée de traits d’humour, personnages farouchement vivants malgré une société qui exige tout d’eux. Impossible de passer sous silence la traduction limpide de Catherine Leroux, elle-même écrivaine: les sauts temporels, les mots et symboles en langue chinoise, les changements de narration surviennent tout naturellement. Si la tâche a été ardue, rien n’y paraît. À noter que l’œuvre originale — Do Not Say We Have Nothing — a été publiée en 2016.

Fracasser le silence

Une première constante s’impose dans le roman, résultat inextricable d’une révolution qui a tracé des millions de vies au couteau: le silence. Celui qui se faufile entre les membres d’une fratrie, en une ère où toute pensée digressive peut être lourdement condamnée; celui qui occupe l’espace entre le corps et la tête, encombrant (à jamais?) la voie de l’authenticité; celui qui s’incruste jusque dans les os, comme le froid hivernal de Beijing. Ce silence en devient même matériel, s’élevant entre des parents et des enfants qu’un monde de promesses non tenues sépare: «Il y avait eu une période dans la vie d’Ai-ming où le silence de son père était comme une autre personne parmi eux. Le silence était vivant, comme un jouet qu’on pouvait frapper sans arrêt.»

Seconde constante, l’art — l’écriture et la musique surtout — fait obstinément obstacle à ce silence. Les lettres d’un amour impossible. L’ouverture du Xerxès de Haendel comme tentative de retendre le fil entre une fille et sa mère. Les ouvrages interdits gardés en héritage par une collectionneuse de livres rares, malgré les risques de représailles: «Vient un temps où on doit décider si on appartient à ceux qui nous ont aimé, ou si on appartient aux empereurs», déclare celle qui constitue un personnage fugace mais fascinant du roman.

Par-dessus tout, c’est le Livre des traces qui incarne le mieux l’idée selon laquelle toute forme de linéarité — de récit unique, de vérité — est illusoire. Ce manuscrit, qui transcende les lieux et les époques, accueille les secrets des personnages, se voit transformé par eux. L’un y inscrira par exemple le nom des hommes morts dans les camps de travail pendant la Révolution culturelle, ou encore le nom des endroits où il a dû fuir, pourchassé par le gouvernement. Le temps comme l’espace s’ouvrent, donnant de l’amplitude à un réel crispé dans une perspective manichéenne (donc forcément incomplet). Étonnamment, le déploiement du Livre des traces au cœur du roman ne nous perd pas en chemin; l’autrice nous aura habilement convaincue d’accepter qu’ils se confondent. Et que toute histoire a plusieurs fins.

Ces manifestations artistiques incarnent ainsi le seul refuge, la seule manière de combler les trous, d’atteindre «des mondes enfouis dans d’autres mondes». Une fonction que possèdent également les nombreuses répliques caustiques, petites bonbonnes d’oxygène généreusement distribuées par l’un des personnages féminins les plus solides du roman — il n’en manque pas: Grande Mère Couteau, l’aïeule d’Ai-ming.

Madeleine Thien livre une œuvre immense (dans tous les sens du terme), à la hauteur de la beauté qu’elle célèbre. Loin toutefois de s’en tenir à une vision jovialiste de l’art salvateur, elle dépeint un univers terrifiant, où les êtres ne peuvent exister entièrement que dans les mots ou les notes d’une partition. ♦