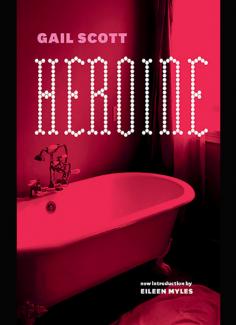

Le premier roman de l’écrivaine anglo-montréalaise Gail Scott sera enfin réédité en octobre.

Le premier roman de l’écrivaine anglo-montréalaise Gail Scott sera enfin réédité en octobre.

Heroine, publié en 1987, met en scène la venue à l’écriture d’une femme montréalaise originaire de l’Ontario. Pendant les années 1970, elle fréquente des milieux radicaux, féministes, littéraires et militants. Ceux-ci deviendront les pôles d’une appartenance intellectuelle contradictoire, entre lesquels elle fera l’épreuve de questionnements aussi noueux qu’incisifs.

Scott, qui a elle-même grandi et étudié en Ontario avant de déménager à Montréal, où elle demeure depuis les années 1960, a par ailleurs publié trois romans depuis la parution de Heroine, de même qu’un livre d’essais, une anthologie de prose expérimentale (codirigée avec Robert Glück, Camille Roy et Mary Burger), ainsi que plusieurs traductions, dont celles de La danse juive de Lise Tremblay et du Désarroi du matelot de Michael Delisle.

Refus de nostalgie?

La narratrice de Heroine, G.S., se présente allongée dans le bain de sa maison de chambreurs, le Waikiki Tourist Rooms près de la Main, où elle se masturbe paresseusement alors que son eau tiédit. C’est à partir de ce cocon d’indolence qu’elle se lance dans une rumination sur les années 1970 qui viennent de passer, comme si se maintenir dans la présence la plus vive allait lui permettre d’éviter le regret et la nostalgie. Mais, par ailleurs, elle ressasse la déchéance d’une longue relation avec un militant d’extrême gauche, un Scandinave aux belles mains et aux yeux doux, qui prônait un amour libre un peu trop inégal.

Entreprise dix ans après la crise d’Octobre, la narration est fortement colorée par le spectre moral du militantisme. On notera au fil du récit les nombreuses traces (obliques ou non) de ces lieux de lutte sociale qu’ont été la grève générale de 1972, la dénonciation de Pinochet, puis la résistance au développement immobilier, qui a déplacé tout un quartier en prévision des Jeux olympiques de 1976.

Ces luttes sont toutefois densément parcourues d’intrigues intimes et amoureuses. Apparaît souvent l’amante de G.S., Marie, une francophone travaillant à l’Office national du film, qui rayonne de confiance féminine et d’aplomb féministe. Celle-ci emblématise le syndrome de l’imposteure de la narratrice, la seule anglophone dans ces milieux socialistes et indépendantistes, qui se voit couramment accusée de protestantisme culturel, par exemple. Il y a aussi une jeune militante, la girl with green eyes, autre amante du Scandinave, dont chaque apparition rappelle simultanément la hargne et l’aspiration mélancolique qu’entretient la narratrice à l’endroit du modèle patriarcal du couple bourgeois et hétérosexuel.

La prose est d’une précision photographique, avec une cadence solidement maîtrisée, mais dont le montage est si fluide et léger qu’elle s’apparente à de l’association libre. On accompagne donc volontiers cette narratrice alors qu’elle fait passer ses souvenirs au tamis du présent, en quête d’une éclaircie qui lui permettra la juste expression de son roman à venir:

I have to figure out Janis’s saying there’s no tomorrow, it’s all the same goddamned day. It reminds me of those two guys I once overheard in a bar-salon: ‘Hey,’ said one, except in French. ‘Did you know the mayor’s dead?’ His lip twitched. ‘No kidding,’ said the other. ‘When?’ ‘Tomorrow, I think.’ They both laughed.

Appartenances déviantes

On retiendra surtout de ce premier roman de Scott la grande finesse stylistique ainsi que le découpage habile qui caractérisent son travail de description. Ceux-ci témoignent de la curiosité ardente ainsi que du souci de rigueur qui conduisent le regard ultra-politisé de la narratrice sur sa ville. Si elle peut se montrer railleuse à l’égard de ses compatriotes militants, G.S. est toutefois conciliante envers cette intelligentsia qui, bien qu’elle puisse souvent paraître doctrinaire et bourrue dans son langage, se maintient habilement au diapason des luttes ouvrières. On a entre autres droit à quelques passages cinglants concernant la place qui (n’)est (pas) donnée à «la femme» — sur le plan matériel ou imaginaire — dans la vaste majorité des programmes politiques et esthétiques de la gauche. Programmes auxquels la narratrice adhère pourtant, en pleine connaissance de cause. Scott, qui a le goût de la synecdoque, préfère de loin brosser le détail d’un conflit moral ou politique irrésolu que de régler une quelconque polémique.

Tout cela pourrait déjà constituer en soi une proposition romanesque digne d’attention, mais il faut dire que toute cette «matière» sert aussi de prétexte à une grande richesse formelle. Ce premier roman mobilise non seulement une vision profondément politique et sexuelle de l’histoire de Montréal, mais aussi une écoute extraordinaire des trajectoires et des lieux souvent antinomiques qui s’entassent et se superposent tant bien que mal au sein de sa géographie.

Heroine existe aussi dans une audacieuse version française de Susanne de Lotbinière-Harwood parue aux éditions Remue-ménage (1988), qui constitue peut-être encore la meilleure tentative de traduction de Scott. Par ailleurs, la plupart des remaniements manifestes dans cette nouvelle édition figurent dans les très nombreuses bribes françaises et bilingues, malgré l’habileté avérée de leur construction dans la version originale. Comme quoi l’enjeu de référence (et donc d’appartenance) dont elles sont les signes demeure le foyer d’une grande fébrilité. ♦