Sous le pseudonyme de Catherine Sylvestre, la romancière Francine Pelletier redonne vie à sa sympathique «vieille fille» par une histoire aux nombreux possibles, qui aurait toutefois nécessité un meilleur travail éditorial.

Sous le pseudonyme de Catherine Sylvestre, la romancière Francine Pelletier redonne vie à sa sympathique «vieille fille» par une histoire aux nombreux possibles, qui aurait toutefois nécessité un meilleur travail éditorial.

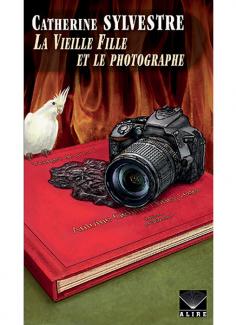

Dans La vieille fille et la mort (Alire, 2015), Catherine Sylvestre, auteure fictive, réviseuse et bibliothécaire, racontait l’histoire de meurtre à laquelle l’avait mêlée sa curiosité dévorante. Elle a manqué y laisser sa peau, mais y a gagné un conjoint, ainsi qu’une perruche cockatiel. Nous la retrouvons dans le confort lavallois de son «beau sergent-détect’Yves Tremblay», encore sous le choc de sa précédente aventure. La voici tirée de sa torpeur par un nouveau mystère, rapporté par une éditrice aigrie aux allures de reine Elizabeth, qui lui demande de retrouver son mari, le photographe Antoine Gélinas. Celui-ci n’a pas vraiment disparu, puisqu’il communique avec son entourage, duquel ladite reine a été évincée.

Tergiversations

S’il est compréhensible que Catherine soit peu désireuse de poser le pied dans l’imbroglio conjugal, les cinq chapitres qu’elle mettra à accepter sa mission nuisent au récit. Le lecteur devra s’armer de patience devant les micro-incidents inutiles qui étireront les journées à l’île Jésus, de la recette de pizza congelée aux masturbations du cockatiel, en passant par le possible retour à la maison d’un gendre (retour qui tombera à l’eau) et le deuil d’une collègue bibliothécaire — deux épisodes complètement hors sujet, qui ne servent nullement l’intrigue. Certes, nous avons affaire à une antihéroïne, amusante «détective très amateur» qui, à la manière des intrigues semi-domestiques de l’écrivaine suédoise Camilla Läckberg, vit dans l’ombre d’un conjoint policier et se trouve dépassée par les événements quand le mystère frappe à sa porte. Il n’en demeure pas moins que le lecteur n’a pas besoin de suivre un personnage jusqu’aux toilettes (sans blague), et qu’un roman doit advenir. Celui-ci ne s’ébranle qu’à la page44, par l’identification d’un cadavre, retrouvé dans un chalet incendié de Saint-Lin. Il s’agit de Brieg Ledet, qui a cosigné plusieurs ouvrages de photographies avec le faux disparu, Antoine Gélinas, sous l’égide éditoriale de la fameuse reine Elizabeth. Intriguée, notre fouine reprend enfin du service.

Une fois en piste, Catherine se révèle joyeusement entêtée, et sa curiosité lui fait largement dépasser son premier mandat. Ses allers-retours entre Laval et Lévis la mettent en contact avec différents professionnels de l’édition et des arts visuels — des univers intéressants à explorer, que Francine Pelletier semble bien connaître, vu son aisance à décrire les lieux et à rendre les ambiances de travail palpables. Les suspects, définis à gros traits, mais crédibles, livrent leurs témoignages brumeux — des embrouilles bien menées, captivantes. Quand une seconde disparition (réelle, celle-là) s’ajoutera à la première, le rythme s’accélérera, enchaînant révélations et rebondissements où, enfin, le récit ne s’empêtrera plus dans les détails superflus.

Chipoter pour une virgule

La vieille fille et le photographe est présenté comme l’œuvre, non pas de Francine Pelletier, mais de Catherine Sylvestre elle-même. Étrangement, rien ne soutient cette intéressante idée, la narratrice ne semblant pas être consciente d’avoir publié ou d’être en train d’écrire. Quand elle s’adresse au lecteur, c’est pour s’intéresser au genre auquel pourraient appartenir ses tribulations: «N’est-ce pas que ça ferait un bon roman?»; «Je pourrais m’associer à un bédéiste et en faire des aventures humoristiques.» La mise en abyme n’advient pas, le pacte de lecture étant plutôt déterminé par une oralité maladroite. Voix invraisemblable que celle de cette auteure-réviseuse confinée au registre d’une cour d’école secondaire. Au diable les puristes, rétorque Catherine: «Ben oui, que voulez-vous, quand je suis fâchée, mes années d’études, le temps investi pour une maîtrise en littérature, les interminables journées passées à m’abîmer les yeux au profit d’auteurs qui chipotent pour une virgule, tout ça prend le bord.» Il faut croire qu’elle ne décolère pas de tout le roman.

Notre littérature n’en est plus à imiter ce qui se fait en France — et c’est tant mieux —, mais même l’oralité se travaille. Chez Sylvestre, la syntaxe est difficile à avaler («dénicher une drogue genre sérum de vérité»), et la narration souffre d’incohérence linguistique, qui tantôt permet des entorses au code, tantôt corrige les mêmes. Tout cela s’alourdit d’une complaisance insatiable pour le calembour et la blague facile («Je suis bonne pâte (comme la pizza)»; «Je dresse la table (qui ne donne toujours pas la patte)»), qui pourra faire sourire le lecteur n’ayant jamais lu San Antonio.

Une vieille fille sans célibat. Une disparition sans disparu. Une romancière sans roman. Une réviseuse sans langue. Un travail d’édition bâclé, qui a laissé le livre à l’état de manuscrit. Dommage. ♦