Les fêtes de l’adolescence sont des ponts étroits et périlleux entre l’enfance et la relative stabilité identitaire du monde adulte.

Les fêtes de l’adolescence sont des ponts étroits et périlleux entre l’enfance et la relative stabilité identitaire du monde adulte.

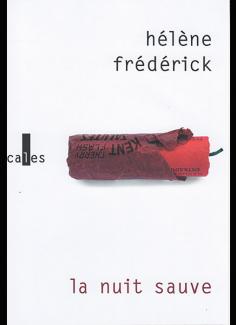

Dans son troisième roman, Hélène Frédérick observe à la loupe trois jeunes tentant de conserver l’équilibre au long de ce rite de passage fait de champs de maïs, de bières tablettes et de drames intimes.

Si son public est un public d’initiés, il n’en demeure pas moins que la teneur et l’ampleur de la rumeur qui entoure son œuvre n’ont de cesse de se bonifier et de croître. Vivant à Paris tout en conservant un lien très fort avec son Québec natal, cette autrice colonise l’imaginaire français avec un souci chirurgical du style et de la forme, deux critères auxquels nous a habitués l’exigeante maison Verticales. C’est donc aux côtés de grandes dames de la littérature comme Maylis de Kerangal ou Olivia Rosenthal que cette Québécoise fait œuvre, on ne peut plus à sa place parmi cette famille d’auteurs, ses propres mots et sa manière l’ayant adoubée petite sœur ou cousine surdouée.

Profondeur de champ

Pour écrire ce puissant roman des derniers sursauts du cruel jeu de l’adolescence, il aura fallu à Frédérick quitter le Québec, s’en décoller le nez pour laisser surgir cette parole distante et perçante qui rend rétrospectivement compte de ce que trop de proximité aurait rendu trop fugace, flouté du mouvement encore trop vif pour que l’on en saisisse aussi superbement le sens et la mélancolie. Outre les voix intimes du monologue intérieur de trois jeunes (Fred, Mathieu et Julie), une quatrième voix est perchée sur son promontoire typographique, renforçant en italique le caractère inéluctable du drame à venir, la menace palpable qui grève une fête de fond de rang tout ce qu’il y a de plus banal. C’est ce détachement, ce surplomb lyrique des annales qui confère une dimension de tragédie grecque à cette histoire contemporaine.

Quelque chose allait tomber sur eux; c’était la nuit sans retenue, rien d’autre, avec l’ivresse, les rires et les corps nerveux se mouvant dans l’herbe mouillée.

Boucherie sentimentale

En cet été 1988, Mathieu a organisé une fête dans un boisé qui se trouve sur le terrain de ses parents. Conformément au rôle supérieur qu’il tient dans la chaîne alimentaire de son école (requin prisonnier du tranchant de ses dents), il doit, pour préserver son statut, faire jouer les morceaux musicaux que ses serfs attendent de lui, coucher avec la jolie fille que la norme désire et ne jamais démontrer la moindre sensibilité de peur de choir de son trône des miroirs. Et peu importe si ses désirs sont à côté des convenances, il lui faut impérativement conserver le triste visage que lui confère ce ridicule maquillage de scène. C’est l’époque des bals de la personnalité masquée et même si elle sera bientôt révolue, elle s’entête à perdurer le temps de cette funeste nuit. Encore plus sous son empire, Fred se classe à la fin du peloton, toujours à la traîne, malheureux comme les pierres, perpétuellement raillé tant pour son apparence que ses aptitudes sociales. Une révolte gronde en lui, si mal canalisée qu’on le dirait la grenade dégoupillée à la main, trop concentré sur son malheur pour penser à la lancer enfin.

Comment, dans ce bled, réclamer le droit à la lenteur, à l’échec, à la laideur sans attendre. M’asperger d’essence et m’approcher du feu agonisant? Ou bien une nouvelle fois jouer le jeu. Caresser comme les autres le rêve d’une dentition parfaite et d’une voiture achetée à crédit. Retourner là-bas soulagé d’avoir au moins pris le temps de penser ma révolte, de l’avoir tournée et retournée comme un ballon brûlant dans ma main. Une veilleuse allumée dans un corps énorme.

La grande survivante de cette boucherie sentimentale, c’est Julie. Précocement libérée du tribunal des autres, elle observe en souriant en coin la mascarade, chuchotant à Sophie (son amie et amante) quelques mots d’esprit en tirant sur un joint bien tassé. Ni au sommet ni à la base de l’échelle des réputations, elle plane à côté en comptant les jours qu’il lui reste à purger au purgatoire de la bêtise. Plus que les monolithes, ce sont les failles qui intéressent Hélène Frédérick, celles qui feront un jour trembler le socle ou laisser la lumière pénétrer (pour paraphraser le regretté Leonard Cohen). Sa littérature nous rappelle que nous ne sommes jamais nos règles mais bien nos exceptions, qu’en dépit de la plus grande des volontés, personne ne peut éternellement se cacher et qu’il vaut mieux se fissurer lentement, au rythme qu’imprime inlassablement le temps, plutôt que de voler en éclats en essayant de rester lisse et immuable. Encore et toujours cette leçon de l’altérité, enseignée par une autrice qui arrive à se mettre à la place de l’autre sans craindre de perdre de vue son reflet. ♦