Avec Mère, Wajdi Mouawad ajoute une pièce de résistance au cycle autobiographique qu’il a entrepris il y a quinze ans.

Avec Mère, Wajdi Mouawad ajoute une pièce de résistance au cycle autobiographique qu’il a entrepris il y a quinze ans.

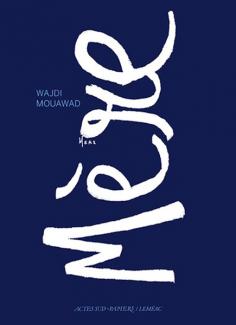

«Les vivants ne peuvent pas s’empêcher de parler aux morts.» Voilà une tentation à laquelle cède Wajdi Mouawad, pour notre plus grand bonheur, depuis maintenant trois décennies. Cette propension est encore plus prégnante dans son cycle dit «Domestique». Après les solos Seuls (2008) et Sœurs (2015), tous deux publiés par Actes Sud et Leméac, et avant la création de Père et de Frères, le dramaturge d’origine libanaise dévoilait Mère au théâtre national de la Colline, à Paris, en novembre2021. Illustré par l’auteur, le texte est paru à l’automne 2022 dans un beau livre coédité par Actes Sud et Leméac.

Aucune vie n’est anonyme

Rappelons que Mouawad a quitté le Liban en 1978, à l’âge de dix ans. Pour fuir la guerre civile, sa famille immigre d’abord à Paris, où elle demeure pendant cinq ans, avant de partir pour Montréal en 1983. La pièce expose le quotidien d’un clan en exil: une mère (Jacqueline) et ses trois enfants (Nayla, Naji et Wajdi) habitent dans un appartement situé au bout d’une impasse du 15e arrondissement, et donnant sur le métro aérien de la ligne 6, tandis que le père (Abdo) est resté au pays pour poursuivre ses activités professionnelles.

Dans sa préface, l’auteur explique: «Le travail pour la création du spectacle Mère a débuté le 17décembre 1987 à sept heures du matin, à l’instant où j’ai vu ma mère mourir.» Jacqueline Mouawad, née Gharzouzi, avait alors cinquante-cinq ans. «Princesse enlevée à sa terre natale, elle aura été source de récits et de mythes pour ceux qui l’ont connue. Il suffit toujours de raconter. Aucune vie n’est anonyme.» Vous aurez deviné que la pièce est un vibrant hommage à cette femme disparue trop tôt:

Quand j’ai compris que j’allais mourir, ce qui m’était insupportable, c’était de prendre conscience que je n’allais pas te voir grandir. Que la mort allait me mettre à l’écart de ce qui m’importait le plus. Quand tu as passé ta vie à t’occuper de tes enfants, tu as envie un jour de marcher à côté des adultes qu’ils seront. De t’appuyer sur eux. Te sentir fière.

Je t’invente, maman

Il ne faudrait surtout pas croire que la pièce verse dans l’hagiographie, loin de là: elle offre plutôt un portrait nuancé, avec des ombres et des lumières, des preuves de ténacité et des moments de faiblesse, de la bonté divine et de la maladresse banale. Pour l’auteur, qui apparaît dans l’œuvre sous les traits d’un enfant, et brièvement aussi sous ceux d’un adulte, les objectifs sont de ramener sa mère à la vie, de faire entendre sa langue et ses expressions, de rendre justice à son courage, à sa joie de vivre et à sa truculence; sans occulter pour autant son intransigeance:

Si tu n’étais pas morte maman, je n’aurais jamais pu faire de théâtre. […] Je ne me moque pas de toi maman, au contraire, je t’invente. Accepte. […] Laisse-moi faire de toi la sorcière que j’ai toujours vue et apprends-moi la magie.

Pour ponctuer la vie de cette irrésistible famille, il y a les chansons populaires (Jacqueline aime certains chanteurs, à commencer par Pierre Bachelet, avec la même passion qu’elle en déteste d’autres, comme Serge Gainsbourg), mais aussi les passages fréquents et bruyants du métro aérien, les conversations téléphoniques jamais simples avec les proches au Liban et la préparation de plats traditionnels (du taboulé aux maamouls, en passant par l’hoummos et le kebbé), sans oublier le journal télévisé de 20heures, présenté par Christine Ockrent, en direct (!) du salon des Mouawad.

Un objet de beauté

Si on entre sans hésiter dans l’intimité de cette famille, c’est également grâce au charme de l’objet, un album de souvenirs auquel on a donné la forme d’un leporello, un livre qui se déplie comme un accordéon, et qu’il faut lire de gauche à droite, puis de droite à gauche – astucieux clin d’œil à la langue arabe. Évoquant les œuvres de l’illustratrice franco-libanaise Lamia Ziadé, les dessins du dramaturge, tour à tour naïfs et graves, lumineux et glauques, sont d’heureux compléments, d’habiles contrepoints.

En rupture nette avec les fresques qui ont établi sa renommée, mais sans pour autant s’éloigner de ses thèmes de prédilection, Wajdi Mouawad signe une chronique aigre-douce que Michel Tremblay ne renierait pas. Pas de coups de théâtre dans le quotidien tendre et tragique de cette famille prisonnière d’une parenthèse absurde: seulement des êtres attachants, complices dans l’adversité, écartelés entre deux cultures, deux langues et deux sociétés.