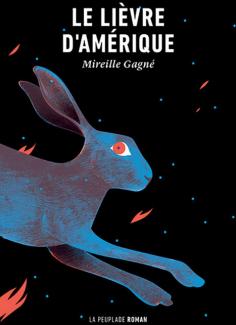

Souhaitant augmenter sa productivité, Diane soumet son corps à une procédure liant son ADN à celui du lièvre. L’opération, accueillie avec désinvolture, lui permet de tenir à distance les souvenirs d’une rencontre amoureuse avec Eugène, disparu un soir d’incendie à L’Isle-aux-Grues.

Souhaitant augmenter sa productivité, Diane soumet son corps à une procédure liant son ADN à celui du lièvre. L’opération, accueillie avec désinvolture, lui permet de tenir à distance les souvenirs d’une rencontre amoureuse avec Eugène, disparu un soir d’incendie à L’Isle-aux-Grues.

Le découpage du Lièvre d’Amérique en fait un livre qui porte sur le temps tout en étant porté par lui. Une portion des fragments axés sur le passé professionnel de Diane sont titrés à la manière d’un décompte qui la sépare de la chirurgie («J+1 le lendemain», «J-128 quelques mois auparavant»,etc.). Pareillement, les esquives de la protagoniste pour échapper à son passé et à son statisme engendrent différents rapports à la narration.

L’opération et la convalescence se déploient dans leur écriture de manière nerveuse, vive, avec une économie de moyens (ponctuation presque absente, perte de souffle), contrairement aux épisodes mémoriels, qui penchent davantage du côté de la lenteur. Entre ces segments s’immiscent les images répétées de deux lithographies symétriques qui rappellent le mouvement de la marée montante et descendante de l’île. Ces passages évoquent les cycles au cours desquels alternent l’essor des affects, puis leur effacement par les vagues.

Le temps cynégétique

Peut-être est-ce d’ailleurs pour cette raison que la jeune fille, qui s’adonnait autrefois à la chasse avec Eugène («Pas pour tuer; plutôt pour étudier le comportement des bêtes»), passe du rôle de prédatrice à celui de proie. Diane est terrifiée par l’immobilité, mais c’est sans doute parce qu’elle désire meubler son quotidien, et que l’attente la ramène à un autre rythme du vivant – lui-même rattaché à des épisodes douloureux – qu’elle choisit le mouvement. La chasse (dont Diane est d’ailleurs la déité romaine), comme le souligne Gagné, est un art de l’attention et de l’attente, un exercice de patience qui exige une certaine suspension du temps.

Cette nouvelle vie, comptable et comptabilisée, constitue une manière de louvoyer pour échapper aux souvenirs de trappage, dont Diane est désormais captive. Les réminiscences transforment l’énonciation elle-même en rongeur névrotique: comme le lièvre, les extraits du passé sinuent fiévreusement, «ne prenant la fuite qu’au dernier moment, en zigzaguant pour dérouter le poursuivant». La structure du roman, à l’instar de l’animal, «construit un réseau complexe de pistes et de parcours» afin de se soustraire à la garenne.

En retard, toujours en retard

Dans quelques chapitres éthologiques, l’écrivaine nous rappelle que la hase «pratique la cæcotrophie, qui consiste à ingérer certaines de ses déjections partiellement digérées pour en récupérer les derniers nutriments» et qu’elle procrée «en superfétation, c’est-à-dire qu’elle peut avoir une nouvelle grossesse dans un utérus qui en contient déjà une». Pour le dire autrement, le comportement, la morphologie et le métabolisme du lièvre sont éminemment productivistes, raison pour laquelle ce mammifère convient parfaitement à l’imaginaire de ce que la quatrième de couverture décrit comme une «fable animalière néolibérale».

Bien avant d’être une hase, Diane avait tout du Lapin blanc de Lewis Carroll. Celle qui «rêve d’un jour où le temps serait intarissable» mène sa vie à la manière d’une fuite en avant perpétuelle qui l’oblige à bondir de tâche en tâche. À ce titre, sa transformation se présente moins comme un changement majeur que comme l’étape la plus radicale d’une progression effrénée vers l’aliénation la plus totale.

Croire aux faunes

Très justement comparé au percutant Truismes (1996), de Marie Darrieussecq, Le lièvre d’Amérique met en scène l’animalisation de la femme, qui témoigne d’une exploitation de sa chair (bien préalable à la métamorphose littérale) et s’accompagne ici d’une analogie entre la chasse et la structuration des rapports hommes/femmes, où les unes sont le gibier des autres. Ainsi, des représentants de la gent masculine «rôdent» autour de Diane, parmi lesquels son patron, cette «hyène» qui l’épie et la hume tandis que, farouche et aux aguets, elle se sent prise au piège. L’espace d’intimité qu’était l’activité cynégétique est devenu le signe d’une configuration des rôles sociaux. C’est à ces derniers, en définitive, qu’il faudra aussi échapper.

La décision finale de Diane, dont on craint un instant le caractère pastoral, évite l’écueil naïf d’une communion avec la nature préférée aux dérives urbaines. La rencontre avec le lièvre, qui clôt le livre, n’est pas tant une manifestation «mélancolico-bucolique», mais plutôt le moment où les «frontières […] tombent» et font advenir le «je» de Diane, qui parle à nouveau en son nom. Au lieu évacuer la portée politique de l’ouvrage, l’excipit la décuple sur le plan de l’intime: Diane, plutôt que de détaler loin de son passé, arrive enfin à courir avec lui.