Ce mardi 23 mai 1967, l’annonce de la mort du chanoine Lionel Groulx, quatre-vingt-neuf ans, suscite la consternation dans un Québec qu’il avait l’habitude d’appeler «son petit peuple».

Les drapeaux sont mis en berne. Le premier ministre, Daniel Johnson, le chef de l’opposition, Jean Lesage, et tout un aréopage de dignitaires, de personnalités et d’admirateurs soulignent, avec une lourde emphase, la mort de l’historien en soutane, auteur d’un Himalaya de livres, d’études, d’essais, de romans, de contes. Dans Le Devoir, Claude Ryan affirme alors que Lionel Groulx n’est rien de moins que «le père du Québec moderne».

Groulx a été une figure incontournable des nationalistes canadiens-français lettrés issus d’une formation baignée par la religion. Et ce sont bien ceux-là qui lui font cortège, arrivés qu’ils sont au faîte des institutions. Certains d’entre eux n’en seront pas moins critiques à l’égard de différents aspects de la pensée du prêtre-historien, tout en ne reniant pas l’héritage qu’il leur a communiqué. C’est le cas notamment d’André Laurendeau, lancé dans la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, ou de Fernand Dumont, en quête pour sa part d’un élan socialiste auquel le chanoine ne saurait davantage souscrire. Si Pierre Vadeboncœur admire la force de conviction du chanoine, il n’en retient pas pour autant les idées. Gaston Miron dit l’avoir découvert seulement sur le tard, au nom de la littérature, passé la cinquantaine. Et ce n’est pas Groulx que l’on trouve à la source de la revue Parti pris, des sorties d’Hubert Aquin, des élans de la revue Liberté, des révolutionnaires du Front de libération du Québec. Un militant politique tel Pierre Falardeau, pétri par les penseurs anticolonialistes européens et l’idéal républicain des Patriotes de 1837-1838, ne mettra le nez dans l’œuvre de Groulx qu’au jour tardif où l’actualité l’y poussera. Bref, l’inspiration de tout ce monde-là tenait à d’autres horizons de pensée. Groulx fut peu ou prou lu par les intellectuels québécois de l’après-guerre.

En 1967, l’étoile de Groulx brille encore de l’illusion scintillante qu’offrent les astres pourtant déjà morts. Leur lumière persiste à se rendre jusqu’à nous avant que la nuit ne les avale pour de bon. Le souvenir de Groulx s’est vite effacé, au point que l’essentiel de son œuvre n’a jamais été réédité autrement que dans des choix de textes épars qu’on lira presque toujours uniquement pour les plaisirs de leurs formes plutôt que pour leurs assises profondes.

Regarder en arrière

Chez Groulx, le passé se fait toujours insistant. Le passé, «notre maître le passé» dira-t-il, forme à ses yeux un socle ferme plutôt qu’une terre meuble ou rocailleuse, dans laquelle on avance selon les termes fixés par une méthode. Le passé est ainsi tenu dans les serres d’un système symbolique puissant défini par des rêves politiques qui saturent en tout temps sa pensée. Cette pensée se montre incapable d’envisager la situation des Canadiens français dans un tout qui dépasse vraiment les perspectives providentielles et irréelles dont il les affuble au nom de la foi chrétienne.

Dans son œuvre d’historien autant que dans celle du militant — les deux se confondant allègrement —, Groulx se montre sans cesse à la recherche de permanences, de quelque chose qui serait de l’ordre de l’irréductible, au nom d’un sentiment national qu’il chérit et fabrique à force de chercher en tout des racines, des origines, des genèses, lesquelles ont toutes à voir avec la nation, dans le but de la conforter, de la magnifier. Dollard des Ormeaux constitue pour lui le pinacle de cette quête symbolique des origines nationales, au point que son buste, coulé dans le bronze selon les projections de l’artiste Alfred Laliberté, deviendra l’effigie de L’Action française, la revue et surtout le cercle intellectuel nationaliste dont Groulx anime les vues.

Au début des années 1960, le chanoine avale de travers les changements sociaux qui s’opèrent. Il peste contre les jeunes gens qui lisent les existentialistes. Sartre, Beauvoir et Camus lui font horreur. Il reste, lui, solidement accroché à ses idoles de carton-pâte qu’il aurait voulu voir durer dans un temps indéfiniment suspendu. Pour les défendre, il publie Dollard est-il un mythe? Jacques Ferron s’en moque. Il trouve invraisemblable, avec un dossier historique si mince, que Groulx tienne à faire d’un brigand tel Dollard un héros, d’autant que le mérite qu’on lui prête est de s’être battu contre un monde déjà vaincu, celui des malheureux autochtones.

Groulx croit à un sauveur, sur la terre comme au ciel. Il restera toute sa vie dans l’attente d’un homme providentiel qui serait à la hauteur de ce fantasme qu’est pour lui Dollard des Ormeaux, un chef dont l’évocation, dans les années 1930 en particulier, se conjugue sous sa plume avec un idéal aux forts accents fascisants. Au gré des circonstances et des années, la figure de Dollard forme sa passerelle de prédilection pour se déplacer du passé à l’avenir. Au point que Groulx empruntera les noms de plusieurs compagnons de son héros pour se forger des pseudonymes, lesquels vont lui permettre de démultiplier, grâce à son exceptionnelle capacité de travail et à son talent d’écrivain, les points de pénétration de sa pensée. Mais en ce début des années 1960 où tout change en un sens qu’il n’avait pas prévu, Groulx ne peut admettre que soit désormais rompu ce pont fragile qu’il avait construit pour unir sa vision idéalisée de la Nouvelle-France avec un nationalisme canadien-français clérical dont il se fait le chevalier.

Trafiquer l’histoire

Ce rejet de la réalité pour ce qu’elle est prend parfois chez Groulx des dimensions étonnantes. Quand, dans les années 1950, des archéologues canadiens-anglais mettent au jour, le long des berges de la rivière des Outaouais, les restes d’un fortin de l’époque coloniale française, Groulx ne peut se résoudre, même après avoir pris connaissance de l’analyse détaillée de cette découverte, à concevoir un instant qu’il puisse s’agir du lieu où périrent Dollard des Ormeaux et ses compagnons. Le site retrouvé n’est pas situé au Québec mais sur la rive ontarienne. Groulx rejette les faits du revers de la main et préfère s’en tenir à la fable de la présence des combattants à Carillon, en sol québécois, où pourtant aucune évidence de ce type n’a jamais été trouvée. À Carillon, Groulx avait prononcé en 1919 un discours pour inaugurer un mémorial dédié à Dollard. Et le mythe qu’il avait planté là, à l’en croire, n’avait pas à être remué, même devant les évidences de l’histoire…

Si Groulx se trouve certes à l’origine de la diffusion d’une méthode historique, notamment grâce à la professionnalisation de la discipline à la suite de la création en 1946 de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, il ne se soumet pas lui-même à cette méthode, à sa rigueur, à l’objectivation qu’elle suppose.

L’histoire chez Lionel Groulx ressemble toujours un peu à des prêches dont les visées se veulent entraînantes. Telle qu’il l’entend, elle est volontiers héroïsée et virilisée pour être attachée à un ordre providentiel qu’il souhaite légitimer à tout prix. En 1964, à l’occasion de la publication de son essai Chemins de l’avenir, Groulx affirme une fois de plus qu’il écrit «parce qu’on lui a demandé», parce que la Providence le souhaite. Il met ce faisant son «je» entre parenthèses pour faire concevoir plus facilement que ses mots sont portés par bien plus grand que lui. De là à croire que sa parole est elle-même providentielle, il n’y a qu’un pas qui sera allègrement franchi par ses admirateurs. Le plus étonnant parmi les derniers de ses disciples reste sans doute le critique et écrivain maurrassien Jean-Éthier Blais qui, devant le XXe siècle finissant, ne trouvera rien de mieux, pour définir cette période d’intenses malheurs, que d’affirmer que c’était là non pas le siècle d’Hitler, de Sartre, de Staline, de Picasso ou de la bombe atomique, mais bien celui de l’abbé Groulx! Comment le nom de Groulx peut-il se gonfler du privilège d’une souveraineté qui consiste à nommer l’époque de son nom sans craindre le côté un peu bouffon d’une telle dénomination? Par quelle obstination réductrice peut-on continuer à voir dans pareille personnification vaine un moyen d’expliquer des temporalités longues et complexes quand on a affaire, après tout, à un curé dont l’influence limitée à un monde restreint, le Canada français, reste de surcroît très relative?

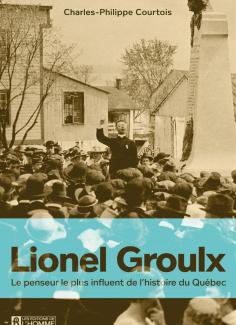

Une part de cette admiration sans filtre et presque aveugle habite la volumineuse biographie que vient de consacrer à Groulx l’historien Charles-Philippe Courtois en le qualifiant, dans le titre même de son livre, de «penseur le plus influent de l’histoire du Québec». C’est beaucoup donner à la valeur d’un seul homme. Mais cette biographie est à plusieurs égards étonnante. Les critiques nombreuses adressées depuis des décennies à l’œuvre du chanoine y sont à toutes fins utiles ignorées. À tel point que ce livre semble parfois avoir été écrit en apesanteur tant son auteur évite de considérer sérieusement le moindre éclairage qui pourrait lester son sujet et donner ainsi plus de plomb à ses idées.

Plus idéologue qu’historien, plus enivré par le récit épique que par le difficile exercice de vérification des faits, plus écrivain en somme que scientifique, Groulx reste tout de même fascinant, si bien qu’il apparaît étonnant qu’une figure aussi riche donne lieu à un travail aussi pauvre à force de faire l’économie d’envisager son sujet autrement que par la petite lorgnette du nationalisme. ♦