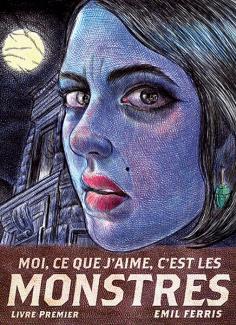

Acclamée par la critique américaine, récipiendaire et finaliste de nombreux prix prestigieux, la première parution d’Emil Ferris la consacre déjà comme une autrice incontournable.

Acclamée par la critique américaine, récipiendaire et finaliste de nombreux prix prestigieux, la première parution d’Emil Ferris la consacre déjà comme une autrice incontournable.

Difficile de résumer la lecture de Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, œuvre dense et complexe qui fera, au total des deux albums, près de huit cents pages. Qualifiée «[d’]une des plus grandes artistes de bande dessinée de notre temps» par Art Spiegelman, encensée par Alison Bechdel, Emil Ferris non seulement développe une signature graphique flamboyante, mais propose également une vision de l’histoire de l’art qui met de l’avant la multiplicité des perspectives.

L’expressionnisme gothique, ogive d’un récit fascinant

Elle, c’est Karen, une jeune artiste prodige qui évolue dans un quartier populaire de Chicago, quelque part dans la décennie 1960. Adepte de tout ce qui touche au gothique, Karen perçoit les monstres comme des créatures plus vraies et plus pures que la plupart des êtres qui l’entourent. L’album s’ouvre sur un rêve dans lequel Karen devient une louve-garou pourchassée par une foule hostile (moment où la référence à American Gothic de Grant Wood tombe à point). Cette scène annonce dès lors la perception par Karen d’un décalage avec certaines normes sociales. Les monstres s’avèrent les points de repère de la préadolescente, qui mesure bien le poids de sa différence et de celle de ses proches avec la majorité.

L’esthétique gothique d’Emil Ferris permet de représenter différentes marginalités, d’en détourner l’horrifiant en se l’appropriant. Personnages lesbiens, trans, issus de classes sociales diverses, ou victimes d’abus, les codes du genre permettent de les incarner dans un langage graphique aux accents expressionnistes. Karen découvre dans les «monstres» une forme de représentation de ces identités marginalisées par l’idéologie dominante de la société. Ces créatures aux caractéristiques hors normes, mises en scène dans la littérature de genre, permettent d’incarner dans le récit des réalités occultées par l’art consacré. D’ailleurs, la technique de Ferris mise sur une forme de détournement, en magnifiant l’utilisation du stylo et la numérisation d’un journal intime, pour rendre des images complexes et des compositions fournies. Les traces du carnet (les pages lignées, la reliure en spirale, les trous poinçonnés) s’imbriquent dans la construction de l’image et, du même coup, dans notre lecture. Un mouvement s’installe entre cette lecture et l’élaboration du récit, ou plutôt l’esthétique du carnet nous ramène au geste de Karen, à sa position de créatrice qui observe et traduit à sa façon la réalité. Lorsque décède de manière mystérieuse Anka, une voisine qu’affectionne Karen, l’expressionnisme privilégié par la jeune artiste semble tout indiqué pour décrire son enquête. Cette investigation la poussera à contester les limites de son univers, à cheval entre l’enfance et l’adolescence.

Ce détail qui fait frémir

Les marques du carnet, alliées à l’esthétisation d’un «gribouillage» magnifié, entremêlent une nuée de références populaires et savantes. Celles-ci sont reproduites par la narratrice, Karen, qui privilégie dans son dessin les effets dramatisants, notamment lorsqu’elle dresse des portraits des membres de son entourage avec des rappels des couvertures de magazines d’horreur, religieusement copiées dans le journal. De cette manière, Emil Ferris semble mettre en avant la position du sujet regardant, dont la subjectivité est comprise dans une réalité modulée selon sa propre perception.

La mise en scène de cette subjectivation de l’expérience artistique est rendue dans un langage graphique fouillé qui va, par exemple, d’une référence subtile à Joël-Peter Witkin pendant le témoignage d’Anka sur son passé ténébreux à Berlin, jusqu’à l’immersion des personnages dans les œuvres qui les attirent au musée. Karen partage ainsi sa passion des arts visuels avec son frère Deeze, puis avec ses amis rescapés d’une bataille à l’école. Les protagonistes s’inscrivent par leur regard dans les œuvres issues d’une multitude de courants et d’époques, et se réinventent une lignée de représentations, les détournent en s’y projetant. L’expérience de l’art sert alors d’échappatoire à une réalité étroite et paraît plus tangible que tout le reste pour la jeune artiste. En valorisant le vécu de l’amateur ou de l’amatrice d’arts visuels, Emil Ferris pose ses personnages comme différents centres de perspectives, qui investissent leur regard dans les œuvres pour se découvrir et s’affirmer.

Lorsque j’ai commencé à feuilleter Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, je savais que je serais soufflée par la beauté du dessin d’Emil Ferris. Je ne me doutais pas, toutefois, que cet album me marquerait à ce point, tant par la cohésion dans l’élaboration de son propos, que par son raffinement graphique. À l’heure où des discussions doivent être menées sur l’exclusion des marginalités dans l’art consacré, la fiction d’Emil Ferris s’appuie sur une mise en abyme de l’expérience de l’art, pour rediriger le spectateur vers la construction des œuvres, leur portée et les rapports de pouvoir qui perdurent dans les représentations. Ambitieuse et réussie, l’œuvre d’Emil Ferris développe une réflexion intelligente sur l’histoire de l’art, mais, surtout, valide la diversité des expériences personnelles vis-à-vis de celle-là.

Un défi brillamment relevé. ♦